NANINA: LO DESFAMILIAR NOVELADO – POR YAEL NORIS FERRI

LA REALIDAD ES UNA LIBRETISTA INSUPERABLE – POR HUGO PRESMAN

11 febrero, 2025

¿Y SI HABLAMOS DE IGUALDAD? – POR ESTELA GRASSI

12 febrero, 2025La memoria colectiva de un pueblo está en los relatos y las novelas. Recordando la gran amistad que tenían Germán García y Ricardo Piglia, la autora de este artículo nos habla de un nombre recuperado, de un libro secuestrado: Nanina.

Por Yael Noris Ferri*

(para La Tecl@ Eñe)

“¿Quién empezaría así? Uno que huyó de la casa paterna, mientras esperaba

el tren, con el deseo de alcanzar la eternidad de la poesía, con la desolada

decisión de convertirse en nadie para sus padres y en alguien para los otros”

Miserere. Germán García

En Argentina durante la dictadura militar se realizó una quema de libros, la bibliocastía, práctica hitleriana que se excusaba en la purificación del orden ciudadano. Mi ciudad, Córdoba, fue centro de dos grandes fogatas públicas. La primera se realizó el 2 de abril de 1976 en la escuela secundaria comercial Manuel Belgrano. Ese día el interventor Carmelo Barceló recorrió la biblioteca, seleccionó 19 libros (entre los autores estaban Marx, Engels, Margarita Aguirre, Godio y Martí) y procedió a quemarlos en el patio a la vista de numerosos estudiantes como testigos. La segunda gran fogata se produjo el 29 de abril, Menéndez ordenó la quema colectiva de libros que habían sido secuestrados de bibliotecas, colegios y universidades en los días previos. No sabemos cuántos libros se quemaron, o cuántos se secuestraron, o cuántos se enterraron. El valor del número no se halla en la cantidad, sino en el repudio de la práctica.

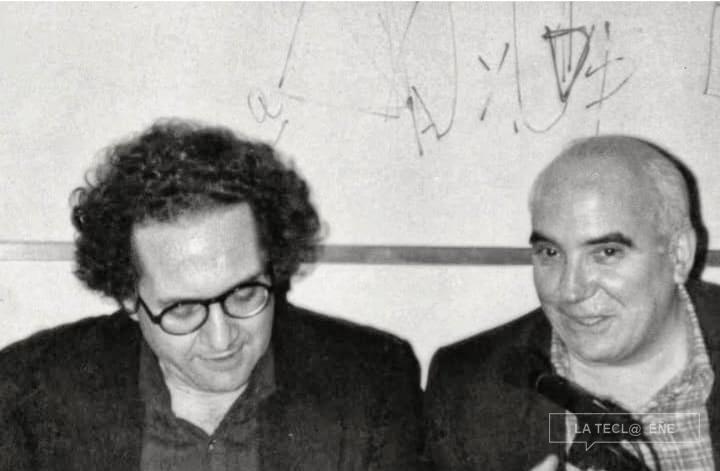

La memoria colectiva vino al rescate de los libros de la mano del editor y escritor Ricardo Piglia. Se publicará entre 2011 y 2015 con una serie a la que se llamará “serie del recienvenido del Fondo de Cultura Económica”. Su operación será sacarlos de la hoguera o ponerlos bajo la lupa del lector. Recupera obras que tras su primera publicación fueron ignoradas, censuradas u olvidadas por el canon que estableció una casta de intelectuales vinculados, abierta o tácitamente, al poder. Piglia zurce tal ruptura a través del prólogo que antecede a cada uno de los textos.

En la serie encontramos: Río de las congojas, de Libertad Demitrópulos; Cuentos Completos, de Ezequiel Martínez Estrada; Minga de Jorge Di Paola; La educación sentimental de la señorita Sonia de Susana Constante, En breve cárcel de Silvia Molloy; La muerte baja en el ascensor de María Angélica Bosco; Oldsmobile de Ana Basualdo; Vudú Urbano de Edgardo Kozarinsky; Cavernícolas de Héctor Libertella, Gente que Baila de Norberto Soares; Hombre en la orilla de Miguel Briante y está que elegí para hoy Nanina de Germán García.

Ricardo Piglia escribe en el prólogo de Nanina: “Aquí lo que se narra es la épica de estar lejos de casa, perdido en el mundo; no hay rebeldía adolescente o inversión de valores, sino un escape hacia el lirismo, la sexualidad y la fantasía. En Nanina —como en El juguete rabioso— la literatura es la tabla de salvación, lo que se escribe y el descubrimiento del poder del lenguaje, permiten desoír el oráculo familiar, las determinaciones sociales y el destino heredado. Esa aspiración a la fuga le da al libro una euforia narrativa que seguramente fue lo que percibieron los censores cuando lo prohibieron en 1968”.

La memoria colectiva de un pueblo está en los relatos. Las novelas nos posibilitan pensar que el número puede ser reemplazado por el nombre como una operación de rescate. Ricardo Piglia nombraba a Macedonio Fernández como el “clásico imposible”. Su trabajo como lector y escritor marcó una y otra vez asuntos a cerca de la figura del autor, sobre su obra, la forma de publicarla y los modos en que se la leía. Todos esos elementos eran, según él, parte de la misma obra. La marca de enseñanza macedoniana que Piglia aprendió y explotó destaca que no existe un solo modo de hacer literatura. En ese sentido la Serie del Recienvenido parte de la obra de Piglia, otra forma de contar su historia. De esta obra y recordando la gran amistad que tenían Germán y Ricardo, hoy puedo hablar de un nombre recuperado, de un libro secuestrado: Nanina.

¿De qué se puede acusar a un escritor y su obra para prohibirlo?

El secuestro fue realizado en las librerías porque decían que la novela ofendía a la moral pública, por el uso que hacía del lenguaje coloquial en la sexualidad y por incluir declamaciones de tipo anarquista.

Mi primer vector de lectura descubre la obra como una novela de desfamiliarización. La novela habla sobre el fin de la niñez, el descubrimiento del mundo adulto y la juventud del protagonista. Es la novela de un chico mutilado cuya resurrección precaria no suele ser la norma sino la excepción. El entorno del mundo adulto transcurre entre lo familiar y la presencia de un padre que describe así:

“Papá quería un camino donde la memoria no se anule, para olvidar las cosas avergonzantes, un camino que no tuviera vergüenza ni martirio: sólo infancias de hombres”.

Y lo familiar transcurre en la vida pueblerina de Junín: “…Hablamos de Junín,

—¡Gran pueblo! —Dijo él.

Yo dije:

—Pueblo chato, pueblo-pueblo”.

Un padre con esbozos de locura, acompañado por el retrato de una madre apática que amaga envenenarse, que compra fiambre enmohecido y soporta los golpes de su marido, el hermano encarcelado y la abuela prepotente y cínica, se componen en una crítica despiadada a la institución familiar.

Uno de los grandes aportes de Lacan al psicoanálisis es que “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”. Entender que el sujeto en su constitución es hablado por el otro. Esta es una posible lectura que invita a realizar el psicoanálisis como discurso. Existe esta primera lengua familiar. Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla. Y este “nos”, subraya Lacan, debe entenderse como un complemento directo, en el sentido de que somos hablados por nuestra familia en esa trama de discursos que llamamos destino.

¿Cómo sortear esa lengua-destino?

¿Cómo saltar esa soga para entrar a otra cosa?

Por allí transita Nanina, para desfamiliarizarse de una condena familiar.

El padre del protagonista trabaja en un taller, un destino al que se verá condenado él mismo cuando termina la primaria: “Veo desde mi puesto al flaco cuidándose las manos. Los pocos pelos engominados, las herramientas envueltas en un trapo, el mameluco impecable y su lugar de trabajo que más que una máquina de rectificar bujes, por la limpieza, parece una peluquería para damas. Y ya no me gusta más la máquina (…) y cada día niego, lo que de la misma manera había afirmado en los primeros dos años y veo los mamelucos, ya sin cara, ya con caras que no me gustan, apretados contra los tornos, los guinches, las piedras de esmeril, las rectificadoras y tengo ganas de escapar”.

Escapar hacia la escritura, un protagonista que se avergonzaba de las manos con grasa y deseaba vestir las manos con manchas de tinta, de polvo de tiza. De manera simultánea aparecen el protagonista y el autor mostrando la pasión por construir un escritor: “Imaginaba un poema y lo borraba en la cabeza misma. Imaginaba un cuento y anotaba el comienzo, la parte del medio y el final en un papel. Luego, si lo escribía, era de otra manera, pero la mayoría de las veces metía los papelitos en la mesa de luz hasta que eran tantos que los domingos de limpieza terminaba por tirarlos por la ventana de mi pieza a la calle”.

En una entrevista que se le hace a García respecto a su deseo de escribir, responde: “siempre me acuerdo de Henry Miller, en los bares me enseñó a sacar agua de las piedras. Si no tenés qué escribir, escribís: ‘no se me ocurre nada’. Sacar algo de nada…”.

En su texto La familia del Otro Miquels Bassols considera que “un análisis es una «desfamiliarización» de lo más familiar”, atravesar lo que nos ha constituido, desfamiliarizarse consigo mismo, y eso es “encontrar en su historia lo que no se justifica por su mito o por su fantasma familiar”.

Un poeta que sale de la lengua materna, de la lengua familiar y hace pasar ese trauma por la lengua de la literatura. Esa es la operación que destaco de este escritor. Desfamiliarizarse del destino marcado, traicionar la primera lengua.

La consecuencia lógica con la que se topó el psicoanálisis freudiano fue también desfamiliarizar al sujeto, cuando se percató de la extremada alienación que a finales del siglo XIX y toda la primera mitad del XX se le exigía a todo sujeto: conservar el patrimonio, ser igual que los padres, repetir sus patterns.

Ya sea por la lengua de la poesía o por la lengua del psicoanálisis, Germán salta la estereotipia de la lengua familiar haciéndose un lugar de enunciación.

García intenta responderse, a la pregunta: ¿cómo se hace para olvidar lo traumático de la muerte de un padre?

La posible solución que encuentra es un efecto de escritura. Se vela a través de la escritura, se cuela su sentido, novelarlo, contarlo y volverlo a contar de todas las maneras posibles. Pero tal vez lo más importante, quitarle el sentido traumático. El problema con el sentido es que “el sentido siempre es religioso”; siempre que se da sentido a la vida, a la existencia, al síntoma mismo, se hace religión, por eso la cura analítica, el psicoanálisis, no apuntan al sentido, sino a reducirlo, es decir, a ese real que señala un sinsentido en el sujeto.

Nanina es denunciatoria, rompe el canon literario del clásico cuento de Borges en los años 60. Se sabe que Germán no venía del círculo de la literatura clásica, pero esto no impidió que su estilo se destaque en la época. La utilización de un lenguaje coloquial, lo desacartonado de los diálogos, destacan una diferencia. Arman un estilo, es decir, esa marca significante en un cuerpo.

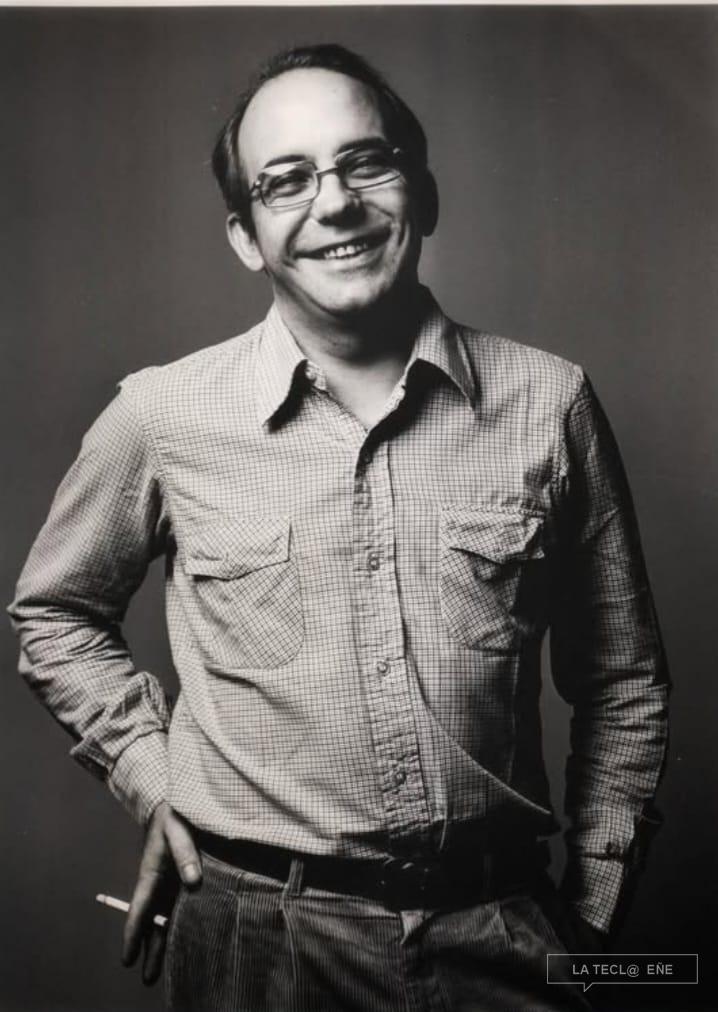

La primera edición de Nanina data de agosto de 1968. En ese tiempo Germán García fue condenado a dos años de prisión, pero su abogado Bernardo Beiderman logró reducir la condena a seis meses, con la prohibición de salir del país: “Estaba orgulloso porque decía ‘República Argentina vs. Germán García’, me parecía bárbaro (risas)”, comenta en un reportaje en la revista Acheronta (2001). Rebelde frente a lo moralista, el mismo García contesta a dicho proceso con otro libro: Proceso a Naninadonde criticaba con nombre y apellido al juez y al fiscal operante. Jorge Álvarez lo publicó en la colección “Narradores”.

Córdoba, 12 de febrero de 2025.

*Psicoanalista en la ciudad de Córdoba. Adherente al C.I.E.C, asociado al Campo Freudiano. Escribe y publica en revistas literarias y de cultura.