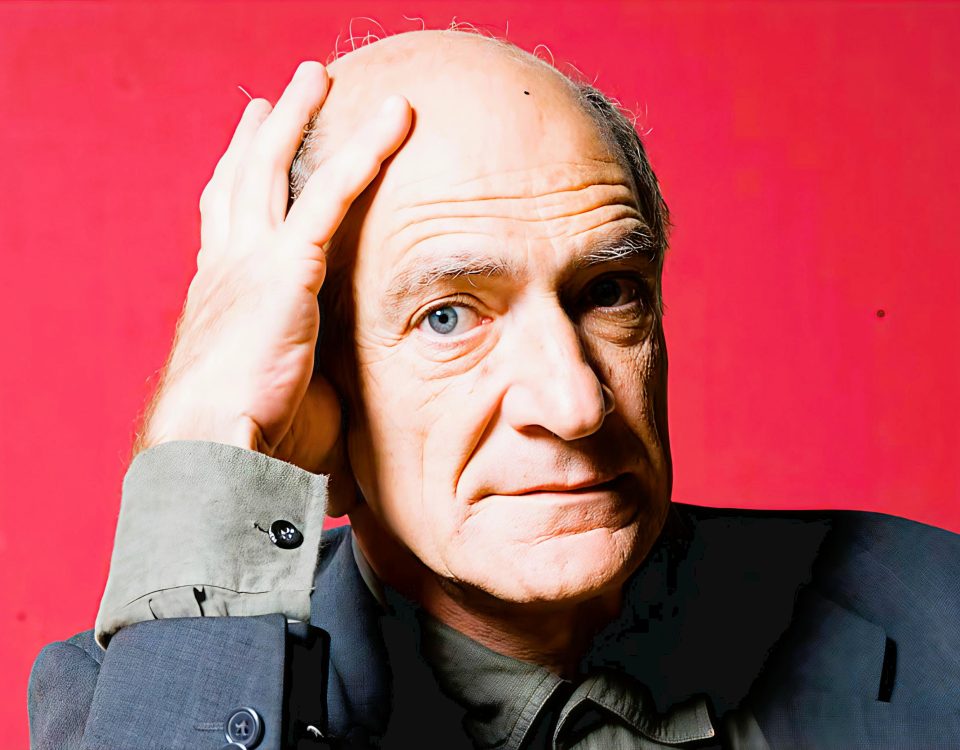

Horacio en una parrafada – Por Esteban Rodríguez Alzueta

Horacio Gonzalez. O la herencia liberada – Por Sebastián Russo

28 junio, 2021

Odio a la carta – Por Sebastián Plut

29 junio, 2021Esteban Rodríguez Alzueta escribe esta semblanza sobre Horacio González y lo despide con un deseo y un brindis: “No sé si el siglo será delezeano, pero muchos soñamos que sea gonzaleano. Motivo de orgullo para seguir trabajando y levantar una copa en tu memoria Horacio querido.”

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

(para La Tecl@ Eñe)

Jugábamos a ser su guardia pretoriana en La Plata. Era un chiste entre-nos, como le gustaba decir a Mansilla que a Horacio le gustaba citar con más cuidado que al viejo Viñas. Horacio no necesitaba nadie que le cubriese las espaldas. Hablaba sin dobleces, pero con muchas subordinadas, al mejor estilo bebop. No había telón de fondo en sus reflexiones, ni chicanas. Y si hacía concesiones, estaban al servicio de la conversación, para estirar el diálogo, para averiguar dónde nos llevaba. Pensaba en voz alta a la velocidad de la luz, dejándose llevar por asociaciones que iba tramando en vivo y en directo. Horacio entraba en trance, parecía que estaba en trance y nosotros con él. Lo hacía impulsado por la pregunta de un alumno, la tapa de los diarios con los que llegaba a cada clase, el cartel de una organización pegado en la pared del aula o los libros repletos de servilletas que nunca terminaba de desembalar. Cada servilleta era un mojón, el resto de alguna clase que podía o no reciclarse según la ocasión. Todo iba a parar al asador, nada debía subestimarse. Todo merecía la misma atención y respeto, la mayor dedicación. Pero la mayoría de las veces Horacio llegaba con el país a cuestas. Las clases dependían de su contingencia, y las contingencias, en el país, nunca eran las mejores. La clase no podía darle la espalda a la vida cotidiana, había que abrirle la puerta a la calle, dejarla entrar para que nos interrogue y nosotros a ella. Para aquellos que no participaban del juego era un caos, muchos se sentían perdidos. No había programa, contenidos mínimos, bibliografía que controlara el azar al que estábamos expuestos. Horacio vivía con mucha angustia la deserción de sus alumnos. Cada alumno que abandonaba el aula era otro motivo de interrogación. Una pregunta que Horacio se dirigía a sí mismo, a modo de reproche, sin hacerse concesiones. “¿Estuve mal?” nos preguntaba. No importaba si en el aula había cuarenta alumnos o solo quedaban cinco. La clase debía continuar con la misma energía, pasión. No hay clase sin pasión y sin risa, y en la clase de Horacio se reía y mucho. A veces más que otras, porque en algunas ocasiones la clase cedía al silencio que se demoraba varios minutos, un silencio que estaba ahí, pare seguir interpelándonos, hasta que Horacio decía, con cierta incomodidad, “me parece que podemos dejar acá, no?” Porque las clases no terminaban, seguían creciendo en nuestra cabeza. Mientras tanto había que seguir traspirando la camiseta, porque Horacio hablaba y transpiraba, hablaba y miraba el techo, como persiguiendo el hilo de una argumentación que iba más rápido que las palabras que salían de su boca. Los que asistieron a sus clases recordarán sus vacilaciones. Horacio titubeaba cuando hablaba. Iba tanteando las frases, abriéndolas. No era inseguridad sino su método. Cada vacilación era una nueva subordinada que estaba para matizar lo recién dicho. Porque Horacio avanzaba en zigzag. Sus clases estaban hechas de marchas y contramarchas. Abría ventanitas que después no cerraba nunca. Cada una de esas subordinadas era una invitación a seguir pensando. Su barroquismo no era una pretensión de ilegibilidad, de sacar chapa de raro. Horacio no hablaba raro, pensaba con muchas subordinadas, rodeando su objeto, orbitando alrededor de él, hasta marearlo y a todos nosotros con él. Sus clases estaban hechas de muchos libros, de diálogos inventados, ponía un libro al lado de otro libro. Porque Horacio hacía dialogar a Foucault y Sarmiento, a Walter Benjamin con Mauro Viale, a Anzoátegui con Beti Sarlo, Fogwill con Alberdi, Adorno o Gramsci con el diario Crónica, a Chandler con Verbitsky, a Rorty con Perón, a los desocupados con Derrida. Y lo hacía sin culpa y sin ánimo de provocar o herir a nadie, mucho menos sin hacerse el gracioso, con seriedad pero sabiendo que la sonrisa era inevitable y que tampoco debíamos reprimirla, era parte de la clase, aportaba ligereza, descontracturaba los dogmas. González era un gran polemista pero lo hacía con cordialidad y mucha picaresca. Pero siempre estaba dispuesto a asumir el error. Hizo del diálogo y la duda la manera de estar en el campo de la cultura. A la duda la llamaba “sospecha” y al diálogo “conversación”. Porque, en última instancia, después de cada trifulca, cada lucubración colectiva, el destino de cualquier conversación era su conversión. La metamorfosis llegaba con la imaginación. Horacio titubeaba porque era la manera de pedir permiso, de darle la voz a los que no tenían voz en un aula de la Universidad, o que ya no podían tenerla, o porque no era políticamente correcto, o habían pasado de moda y no estaban en el canon, habían sido cancelados o, sencillamente, olvidados. Porque –y dicho sea de paso- la cancelación no es nueva, es un deporte universitario que lleva varias generaciones ejerciéndose. Allí donde se le bajaba el pulgar a un autor, Horacio pasaba con su valija y lo refugiaba. Nada podía perderse de ese archivo nacional y global, elitista y popular, donde La comunidad organizada estaba junto a Borges y Clarín. Cuando Horacio llegó a la Biblioteca Nacional la pensó a imagen y semejanza de su valija de profesor. Que nadie se equivoque, Horacio no tenía una mochila, una cartera de profesor, sino una valija que le había regalado su amigo Pino Solanas donde tenían asilo todos. Y venir a La Plata o viajar a Rosario, Córdoba o Venado Tuerto era la oportunidad de llevar su regalo y convidar parte de su biblioteca personal. Horacio nos enseñó a pensar y nos alentó a escribir según el estilo de cada uno. No era fácil inventarse un estilo al lado de la fascinación que despertaba Horacio. Todavía recuerdo cuando lo conocí en su departamento en la avenida Santa Fe, si mal no recuerdo, muy cerquita donde vivía el viejo Leónidas Lamborghini. Christian Ferrer me había pasado su teléfono, lo llamé y pregunté si quería escribir para La Grieta y se mostró agradecido por la invitación. “Pasate el viernes de la semana próxima”, me dijo. El viernes a la tarde estaba tocándole timbre. Subí y sucedió lo que más había temido. No había escrito nada, se había olvidado por completo. No de nosotros, sino del artículo para la revista. “¿Estas muy apurado?”, me pregunto. Me ofreció una silla y un vaso de agua, mientras él tomaba la máquina de escribir y ponía una hoja en blanco. Mientras escribía preguntaba quiénes éramos, qué hacíamos, qué estudiábamos. No era un interrogatorio, sino curiosidad. Con el tiempo entendí que su curiosidad era un pretexto para tantear los bordes de una amistad, de apostar a ella. Cuando terminó sacó la hoja, la releyó, le hizo un par de correcciones de puño y letra: “Tomá, leelo con piedad”. No iba a ser la primera y única vez que escucharía esa frase de su boca. Al despedirnos me dijo: “saludos a los muchachos”. El ensayo lo llamó “Pensando la grieta” y empezaba así: “Hay movimientos sísmicos en la palabra grieta, movimientos secretos. Movimientos que nos llevan a un terreno de obscenidad, de descubrimiento y de promesa. Promesa, porque no hay nada que no pueda situarse en términos de promesa, de un imaginario tiempo futuro en donde nos proyectamos como pagadores de una deuda. Esa asombrosa invención del pensamiento, la promesa, no podría existir al margen de la grieta. La promesa dialoga con la grieta. (…) Una lucha entre la imaginación y la burla del tiempo. La grieta es justamente el poro imposible pero real de las cosas. Prometemos, pero cuando medimos el alcance de nuestras palabras de promesante, conforme van rodando hacia su tiempo de cumplimiento ellas caminan por grietas. El lenguaje está agrietado. Se hacen promesas adecuadas sólo cuando sabemos que el lenguaje con el que hablamos no es enviado a ningún futuro sino que pertenece a la grieta que quiebra la relación del presente en el futuro”. Al año siguiente vino a dar clases a La Plata y de ahí en más se fue armando la troup horaciana platense que se iba haciendo cada vez más grande con el paso de los años: Fernando Alfón, Lisandro Kahan, Matías Manuele, Jerónimo Pinedo, Fito Iuliano, Emanuel Kahan, Gabriela Pesclevi, Alejandra Varela, Damián del Valle, Néstor Fernández… Éramos oyentes estables pero también dueños de un tiempo para dar nuestra clase dentro de su clase. Horacio estaba siempre presente y seguía nuestras lecturas comiéndose las uñas, con atención, como un alumno más. Luego con Horacio conocimos a Liliana y organizamos unos cuantos recitales y talleres de música en la casa de Madres. Con Horacio además participamos de otros seminarios, a veces arriba del tren Roca que nos llevaba hasta la estación Constitución, o deambulando por los pasillos de la Facultad. Escribimos para El Ojo Mocho y algunos libros que Horacio siempre estaba compilando o editaba, participábamos de las maratones de fin de año donde cada uno de nosotros leía un ensayo hasta que venía la gente de limpieza a decirnos que tenía que cerrar la Facultad. Son cientos las anécdotas que tengo de aquellos años, sobre todo de aquellos momentos que llegaban después de la clase de los viernes. Porque cada clase tenía su tertulia que no podíamos dejar pasar. De modo que después de clase todos nos íbamos al bar. Horacio estaba fundido, pero había que relajarse y ceder la palabra, afinar otra vez el oído. “¿Y ustedes como la ven?” nos preguntaba González. Nosotros nos pisábamos por hablar, mientras Horacio se comía todas las aceitunas y los quesitos, mientras pedía otra ronda de cerveza. Al final siempre nos devolvía una sonrisa, todos terminábamos riendo en voz alta. Esa risa piadosa, nos enseñaba –decía Horacio- a estar en el error, porque al fin y al cabo “siempre estamos en el error”. Recuerdo que cuando le di mi libro Estética cruda leyó la contratapa, el índice, y con una risa en la boca me dijo: “¿Qué es la estética cruda? ¿Escribo, no corrijo; escribo, no corrijo; escribo no corrijo? ¡Así escribe cualquiera!!” No podíamos parar de reír. Estaba en lo cierto. Tampoco me voy a olvidar cuando nos dijo, para sorpresa de la clase entera, “que leer mal es una forma de conocimiento”. No solo escribimos mal, sino que además leemos mal. Eso nos daba una gran ventaja, por lo menos en la Universidad. Y ahora que lo pienso, una gran ventaja para la vida en este país, echa de tumbos y contratiempos, y mucha obsecuencia. Hay que seguir ensayando. Termino, ahora sí: en estos días se ha escrito mucho sobre Horacio. Cada una de estas semblanzas es la mejor prueba del amor que nos convidó Horacio. No estoy de acuerdo que Horacio nos haya dejado solos, y mucho menos, que haya terminado con él una manera de escribir, leer, dar clases. Horacio no tenía discípulos, pero lo consideramos nuestro maestro. No creo que haya dejado un vacío, al contrario, supo multiplicar las voces, poblarnos de presencias: una comunidad de amigos desperdigados por muchas ciudades, cada uno o una de los cuales con su propia biblioteca, sus temas, rayes, obsesiones. Pero todos nosotros con la dedicación y el entusiasmo que supo transmitirnos Horacio. No sé si el siglo será delezeano, pero muchos soñamos que sea gonzaleano. Motivo de orgullo para seguir trabajando y levantar una copa en tu memoria Horacio querido.

La Plata, 28 de junio de 2021.

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.