Sobre la responsabilidad en los modos del creer – Por Diego Sztulwark

Conversaciones en torno a lo humano – Por María Pía López

11 agosto, 2025

La repetición – Por Ricardo Nacht

13 agosto, 2025¿Qué tipo de creencias personales y políticas resultan valiosas en estos tiempos de horrible desconcierto? A partir del nuevo libro de Christian Ferrer, “El cielo fuera de quicio”, Diego Sztulwark propone revisar ciertos modos de solemne adherencia política que limitan la capacidad crítica en un presente que pide más de nosotros.

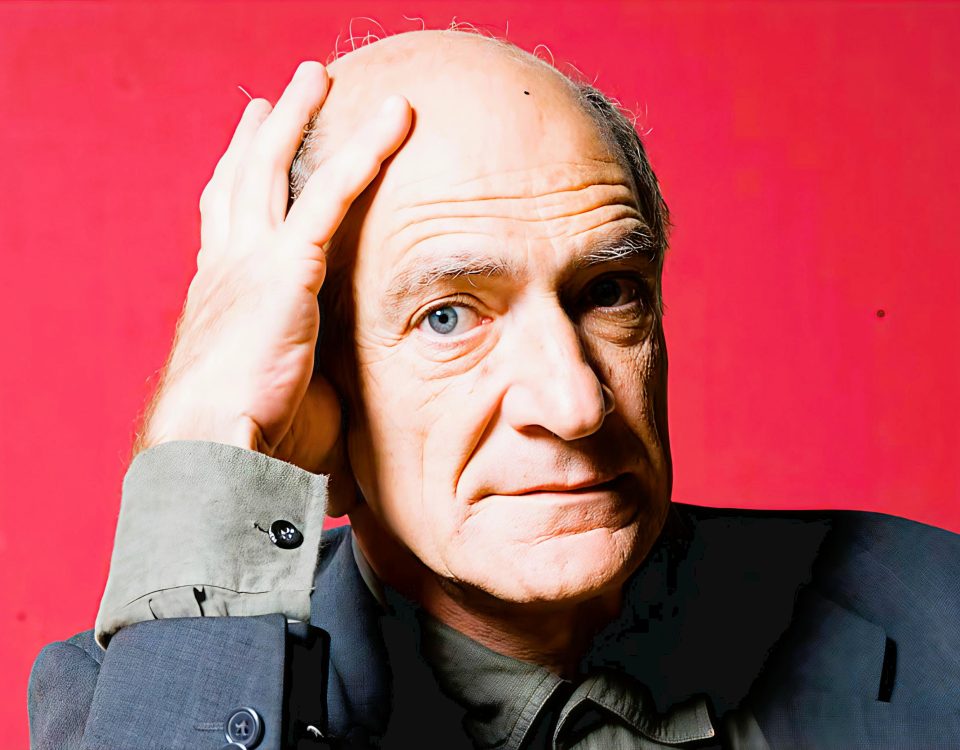

Por Diego Sztulwark*

(para La Tecl@ Eñe)

Nada más efectivo que tomar distancia para decir dos o tres verdades que el presente rechaza. Esa fórmula, elaborada con máxima sofisticación por Christian Ferrer en su gran libro “Amargura metódica”, recobra vigencia en “El cielo fuera de quicio. Librecambio y proteccionismo”(2025), ensayo inclasificable, esto es, fuera de género, en el que se rastrean –con erudición desconcertante– dos trayectorias vitales aparentemente inconexas. Por un lado, la trágica biografía de la actriz comunista Sun Weishi (China, 1922), protegida del mítico Chou EnLai, y, sin embargo –o debido a esto– violada por el presidente Mao Tse Tung, atacada por la Revolución Cultural y luego torturada y asesinada en una prisión privada controlada por la célebre viuda del Gran Timonel, la envidiosa artista Jiang Qing. Por otro, la del economista de la escuela austríaca, Friedrich “von” Hayeck –a quien no habría que respetarle el título de nobleza (“von”), adquirido fuera de época– adalid de la batalla cultural que migró a Londres y luego a Chicago trocando a su familia por un apasionado amor con su prima, y sustituyendo oportunamente el antisemitismo de su familia nazi militante por una suerte de atracción ideológica y turística por dictaduras como la de Chile o la del apartheid en Sudáfrica, que lo llevaron entre otras cosas a entrevistarse en la Argentina del “Proceso de reorganización nacional” con el gobernante Videla y el general Galtieri.

Si el valor-lectura de un ensayo es lo que nos hace aprender –aprender es también aprender a pensar ligando detalles desatendidos a ideas no regimentadas–, el de Ferrer es (en un sentido extra-académico) como un curso intensivo de post-doctorado. En lo personal, lo poco que se sobre la China de Mao se lo debo a una meticulosa lectura de “Mao, una vida”: unas mil páginas leídas durante un verano oriental, redactadas por un corresponsal de la BBC de Londres, un tal Philip Short. Y no puedo vanagloriarme de saber mucho más de la Viena de entreguerras, cuyas imágenes se me organizan a partir de la sola lectura de “El mundo del ayer”, de Stefan Zweig. Al lector huérfano o ignorante respecto de estas geografías históricas (que vio alguna película, hizo algún viaje o leyó algún libro) el ensayista le provee de innumerables precisiones: sórdidas, paródicas, ramificadas, sobrecogedoras. Mao viajando en su tren personal, dirigente de una revolución que el autor no se priva de valorar como una inmensa carnicería, contabilizable en cifras chinas –millones de víctimas-, considerado un “amo-poeta” en un occidente sediento de influencias –más o menos pasajeras– entre intelectuales de París y estudiantes universitarios en Buenos Aires (me permito aquí nota al pie: Bifo desarrolla en su último libro –“Pensar después de Gaza”, Tinta Limón Ediciones 2025– la idea de que Mao no fue un marxista, sino un profeta de “los pueblos” en detrimento de las “clases”). A sí mismo, el Hayek involucrado en la defensa de su hermano, un médico austríaco que practicó anatomía con cadáveres frescos que los nazis le traían desde un Lager próximo y defensor de las rutas por las cuales escapaban oficiales hitlerianos con rumbo a la libertad (La Argentina, entre otros destinos), es también el Premio Nobel libertario que se pasea estúpidamente defendiendo tiranías sureñas, no sólo en función de sus tesis sobre el libre intercambio –que como toda tesis teórica será siempre objeto de contraste con lo que sucede en la práctica (y en la práctica mandan las relaciones de poder)– sino también empujado por sus ansias narcisistas de figuración los que lo empujan al turismo tercermundista poblado de declaraciones inexactas o patéticas.

En otras palabras: ¿quién no ha sentido la atracción por el magnetismo que despiden ciertas figuras o fenómenos histórico-políticos invariablemente insertos en relaciones de poder que reproducen o intensifican? ¿Y qué cosa es el presente de redes sociales y de streaming en el que interactuamos, sino la exacerbación de ese tipo de narcisismo “hayekiano” incapaz de disuadir a las personas de quedarse en su casa y en su mundo, a salvo de la opinión falsamente informada sobre asuntos que inevitablemente desbordan de complejidad? Si el comunista tapa el horror bajo un mando de idealidades, el libertariano es incapaz de revisar el fondo nazi de su procedencia colonialista y supremasista, y habla de libertad mientras justifica los peores totalitarismos. Eso somos. El mundo, dice Ferrer, es el que es, y cada quien es responsable de ver o no ver claro en él. Es decir: el poder de la crítica es -también en política– inseparable de una ética personal.

La novedad de este libro no consiste en un giro en el modo en que Ferrer piensa la historia –ese modo de pensar no se ha alterado–, sino en su escritura, que es ahora definitivamente otra. No sé cómo pudo suceder una combinación de este tipo (me refiero a la relación forma-contenido). “El cielo fuera de quicio” suena más oral, por efecto cuidado de una escritura más veloz, o zumbona. En cuanto al fondo del asunto, la cuestión que se plantea sigue siendo el de la creencia: la de la legitimidad de ciertos modos de creer. Quizá creer sea para Ferrer algo más próximo a un ver sin ilusiones, un complejo arte del simple comprender (es decir, del compartir razones) en estado de alerta contra la ilusión mayor de quien declara el sacrificio en nombre de la transformación o bien se concibe maestro en grandes valores (de la economía o la moral). Esa relación intensa del escritor con el creer propio (creencia que en Ferrer es impugnadora de las creencias que ocupan la escena mediática, animándola) adquiere en su escritura un humor sarcástico y un inesperado uso irónico de expresiones habituales en el habla contaminada por las redes. Por supuesto, se entiende que al cruzar una historia que condena al mundo de «de izquierda» (el comunismo chino) junto con otra que desmonta la miseria del de «derecha» (las ideas de la libertad) el ensayista en cuestión practica para si una escritura de sobrevuelo que identifica por igual la barbarie en donde quiera que se proclama el triunfo de una civilización. Y, por supuesto: siempre es posible, para unos y otros, intentar defenderse de esta clase de lecturas (o bien ignorarla), al precio de permanecer en una cierta rigidez identitaria que la historia ya no pide. ¿Es posible soportar esta destitución de los modos políticos del creer mientras el presente exige crear una distinción entre el absurdo de lo real, respecto de los patetismos políticamente organizados del presente? ¿Se deja leer este ensayo como un contacto con algo fresco que permite nutrirnos en la producción de diferencias reales aquí y ahora? Esa es la respuesta que debe aportar el lector. Mientras tanto no es claro –ni hay porqué descartar– que este tipo de interrogantes afecten de manera inmediata el sobrevuelo de este ensayo que, por otra parte, ofrece algo inhabitual: alcanzar un más allá de la solemnidad sin el cual pensar es siempre un abrazo de los propios límites.

Martes 12 de agosto de 2025.

*Investigador y escritor. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de estudio sobre filosofía y política.

Campaña colaborá con LA TECLA EÑE

La Tecl@ Eñe viene sosteniendo desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe.Pueden colaborar con $5.000 o $10.000. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.

Alias de CBU: Lateclaenerevista