Hablar en difícil – Por Agustín Solís

Desdoblar o no desdoblar: ¿esa era la cuestión? – Por Ricardo Aronskind

8 noviembre, 2025

«Cuando el alimento se convierte en un commoditie, se vuelve un lujo.» – Por Matías Jauregui

9 noviembre, 2025La crisis de representación atraviesa a toda la sociedad y los medios de comunicación no escapan a esa crisis. Las mismas caras y voces se repiten en los espacios periodísticos como si todos pasaran por la misma matriz. ¿Qué se espera entonces de los jóvenes comunicadores?

Por Agustín Solís*

(para La Tecl@ Eñe)

«La verdadera salvación está en la audacia intelectual, en la locura creadora. En la utopía, que mantiene viva la esperanza de que un día seamos mejores.«

Osvaldo Soriano en «Rebeldes, soñadores y fugitivos».

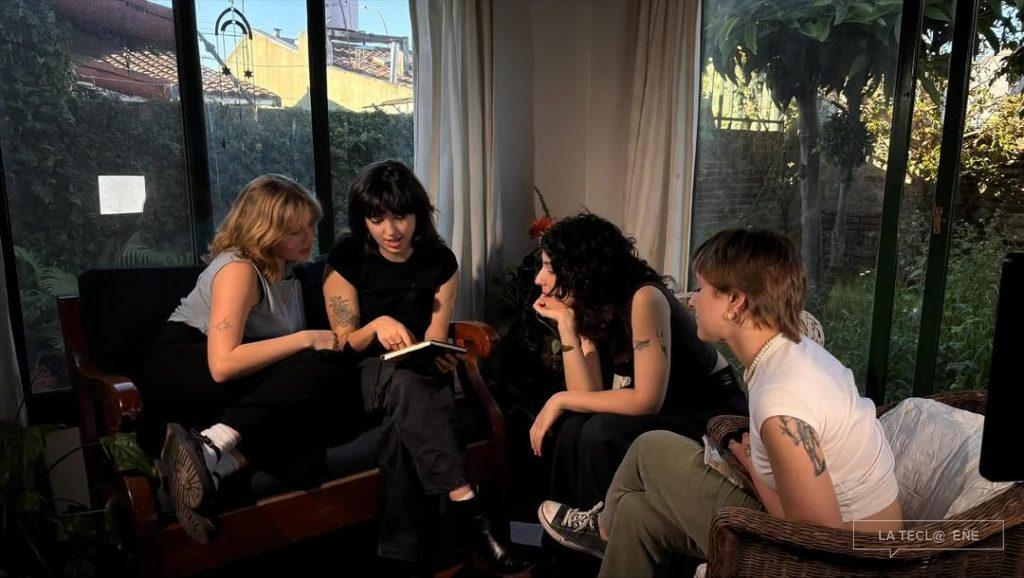

Hace unos días en Twitter se viralizó un recorte de un podcast que generó cierto debate. El podcast denominado ETC busca, mediante el intercambio entre cuatro chicas, poner en común en cada programa algún tema de coyuntura social y política. En su último episodio, titulado “¿Por qué ya nada te representa?” Emilia Druetta, Ash, Valentina De Rose y Sofía Gadea ensayan una reflexión sobre la crisis de representación. Un aporte muy valioso, no solo para el debate, sino también por el hecho de la irrupción de caras nuevas en las redes que justamente buscan pensar y compartir diferentes problemáticas.

Sin embargo, el recorte de dos minutos en el que se escucha a Valentina, generó controversia: por un lado, quienes celebraban que se abrieran discusiones así; por otro, quienes criticaban el lenguaje utilizado, caracterizándolo de “complicado”. Varios usuarios de Twitter sostenían que las cuatro conductoras “daban muchas vueltas” para decir algo, y que la suma de citas y referencias teóricas dificulta la comprensión. Remataban con la frase viral: “Hablan en difícil”.

Esto demuestra, una vez más, la escasa capacidad de atención que se activa cuando alguien intenta elevar el nivel de una conversación, rompiendo con las charlas vacías que abundan en los medios de comunicación. Además, al tratarse de un grupo de mujeres, la crítica suele ser doble. Cuando son mujeres jóvenes quienes intentan pensar en voz alta, con referencias y matices, el señalamiento se vuelve más incisivo, como si el pensamiento complejo fuera un privilegio reservado para otros. Es innegable que la crisis de representación atraviesa a toda la sociedad, y los medios de comunicación no escapan a esa crisis. Las mismas caras y voces se repiten en los espacios periodísticos como si todos pasaran por la misma matriz. Los programas de streaming, concebidos como una nueva forma de comunicar, terminan cayendo en debates vacíos y un lenguaje empobrecido, aunque con gran éxito entre las audiencias. ¿Qué se espera entonces de los jóvenes comunicadores? ¿Que nos juntemos a hacer buenos jingles y pegarla en TikTok?

En el episodio “¿Por qué ya nada te representa?” se abre el interrogante desde la cultura, específicamente la música, y cómo esta ya no crea nuevas melodías, sino que recicla constantemente el pasado. Para darle cuerpo a sus argumentos, Sofía cita a Simon Reynolds con su libro “Retromanía”, donde el autor utiliza ese concepto para mostrar cómo la música ya no suena a futuro, sino que está anclada a una eterna nostalgia. Esta temática ha sido abordada por varios autores; entre ellos, Zygmunt Bauman, quien lo hace bajo la idea de Retrotopía. Para Bauman, ahora son los aspectos del pasado los puntos de orientación o referencia a la hora de trazar el mapa de nuestro futuro. En tiempos no tan lejanos, el porvenir era el espacio donde se proyectaban las esperanzas colectivas, las expectativas legítimas de progreso, justicia y bienestar. Ahora se vive anclado a un todo tiempo pasado fue mejor que impide crear algo nuevo. En palabras de Reynolds, la música ya no suena como un inminente futuro, como lo supo hacer el postpunk en algún momento. Si la cultura pop se vuelve incapaz de producir lo nuevo, la política se vuelve incapaz de representar lo común. En ese sentido, la retromanía puede pensarse como el reverso estético de la crisis de representación: una cultura que mira hacia atrás porque no puede mirar hacia adelante.

Este giro de ciento ochenta grados es político y simbólico. La ciudadanía se siente despojada no solo de bienes materiales, sino de voz, de interlocución, de futuro. En lugar de proyectar utopías, el porvenir se llena de terrores: pérdida del trabajo, del hogar, del prestigio, de las competencias adquiridas. En ese sentido, en una época sesgada por lo algorítmico y lo individual, se vuelve mucho más difícil encontrar algo que nos represente. Vivimos en una época en la que cada quien puede ser casi cualquier cosa —en términos de identidad, consumo o pertenencia—, especialmente en el ecosistema digital, donde las redes sociales ofrecen una multiplicidad de moldes disponibles. Allí, la construcción de la subjetividad se vuelve maleable, guiada por tendencias, estéticas dominantes y algoritmos que premian la adhesión antes que la diferencia. Esta lógica genera una angustia existencial: la sensación de que ya nadie es nadie, porque todos pueden ser cualquier cosa. Nuestra propia percepción de lo que somos, o queremos ser, está fragmentada. En el mismo programa, Ash lo sintetiza muy bien: “La representación no existe si no hay algo previo, eso no está mal precisamente. El tema es que eso no tiene por qué ser pasado. Tiene que ver con esto de cómo se generan nuevos consumos culturales si no estamos conectados con nuestro presente, si no conectamos con lo que tenemos enfrente, con salir a la calle”.

Cuando la política ya no representa

Siguiendo esta línea argumentativa, basta con observar las últimas elecciones legislativas, en donde el peronismo volvió a quedar en jaque frente a su incapacidad para conectar con un electorado que busca otra cosa. Este dato resulta clave para pensar en el triunfo popular de Javier Milei y La Libertad Avanza. En la noche del domingo 26 de octubre, mientras los libertarios celebraban, entre los votantes por la oposición se instaló la angustia. Sin embargo, lejos de la realidad, en los dos núcleos más fuertes dentro del espacio opositor, se instaló el debate sobre quién había tenido razón respecto a desdoblar —o no— las elecciones bonaerenses. La imagen más elocuente fue ver a Cristina Fernández de Kirchner bailando con sus militantes en el balcón tras conocerse los resultados. Una escena que remite, inevitablemente, a “Good Bye Lenin”: aquella película en la que una madre comunista despierta de un coma justo cuando el muro de Berlín ha caído y el capitalismo avanza sin freno. Para evitarle un disgusto, sus hijos hacen todo lo posible por mantener la ilusión de que la Alemania socialista sigue vigente, logrando momentos disparatados como cuando le están celebrando el cumpleaños a la manera más comunista posible y esta madre ve por la ventana cómo en el edificio de enfrente se despliega una gran pancarta de Coca-Cola, símbolo capitalista por excelencia. En ese sentido, la elección ganada por la Libertad Avanza, a nivel nacional, es la pancarta de Coca-Cola que el Kirchnerismo observa, pero no entiende.

La crisis de representación política es, quizás, una de las manifestaciones más profundas del malestar contemporáneo. Este fenómeno es global, y se profundizó a partir de la pandemia, pero en la Argentina esa crisis se ve agravada por una economía que no crece hace más de diez años y que prácticamente no crea empleo. Esto es malo para todos, pero mucho peor para los jóvenes, quienes debían dedicar esta última década a insertarse o crecer en el mercado laboral. En ese sentido, Bauman sostiene que la idea de construir una sociedad más receptiva a los sueños, necesidades y anhelos humanos —una utopía que alguna vez orientó el diseño político y cultural del siglo XX— se ha vuelto cada vez más nebulosa. No por falta de deseo, sino por la ausencia de una agencia capaz de afrontar la magnitud y la complejidad de esa tarea. La promesa de felicidad colectiva se diluye en un presente sin actores que la encarnen ni estructuras que la sostengan. Pero no basta con ser críticos con la dirigencia política. Desde los espacios de la militancia se debe hacer una fuerte autocrítica también. Hay que romper con esta idea mitológica de esperar un mesías que nos conduzca y nos diga qué hacer. Si las conducciones políticas no generan conceptos ni dirección, se vuelve urgente pensar cómo construir nuevas formas de representación desde abajo.

Cuando pensar incomoda

Volviendo al podcast “¿Por qué ya nada te representa?” y para llegar al núcleo del clip que se hizo viral, Valentina profundiza su diagnóstico: “La representación política va más allá de lo que sucede en el aparato estatal. El problema de enraizar con la representación es que, si el Estado entra en crisis, la representación también, y te queda un vacío anímico del tejido social que es difícil de remontar”. Ese vacío anímico, que Valentina señala con precisión, se percibe en la reacción al podcast, en la repetición de voces en los medios, en la falta de renovación estética y política, y en la dificultad para imaginar futuros posibles. Pero también en la incapacidad de transformar la decepción política en organización ciudadana. Como ella misma amplía en otro momento del episodio, “no hay forma de construir una representatividad sin autodeterminación de los intereses particulares que existen dentro de la sociedad”. La representación, en ese sentido, no se da por presencia sino por ausencia: aparece cuando falta algo que nos interpela, cuando emerge la necesidad de tensionar con lo instituido. “¿Por qué no estamos sabiendo capitalizar esta decepción política en una organización ciudadana horizontal?”, se pregunta Valentina. El interrogante no es retórico: apunta a la urgencia de construir dinámicas genuinas que piensen propuestas directas, capaces de contrapesar lo que se nos impone desde arriba.

La crisis de representación no es solo institucional: es cultural, generacional y afectiva. Y quizás por eso, cuando cuatro chicas se animan a pensar en voz alta desde un lugar distinto, lo que se pone en juego no es solo el lenguaje, sino la posibilidad misma de volver a creer que algo —alguien— puede representarnos. Pero, sobre todas las cosas, lo que está en juego es la capacidad de generar espacios para pensar y discutir. Debatir estos temas y tratar de generar ideas propias es complejo. La reacción al podcast —y en particular al clip viral— revela algo más que una incomodidad con el lenguaje técnico o con las referencias teóricas: pone en evidencia una impugnación del acto mismo de argumentar. Las críticas no se dirigieron tanto al contenido como al gesto de intentar pensar con complejidad. En lugar de debatir las ideas, se descalificó el modo en que fueron formuladas. Esta operación no es inocente: en una cultura saturada de estímulos breves, donde la velocidad y la simplificación son moneda corriente, el esfuerzo por construir una reflexión sostenida aparece como una provocación. Tal como advierte Bauman, los medios digitales no fomentan necesariamente la apertura ni la “fusión de horizontes”, sino que pueden favorecer una selectividad caprichosa y excluyente, donde lo incómodo o poco manejable es rápidamente descartado. En consecuencia, lo que se rechaza no es solo “hablar en difícil”, sino el intento de explicar, de matizar, de tensionar lo dado. Porque pensar en profundidad —con matices, con referencias, con dudas— no es un gesto ornamental, sino una forma de resistencia frente a la simplificación.

Ojalá entiendan, quienes puedan, cuán bello sería brindarle a su inteligencia la elasticidad preciosa de las ideas.

Las imágenes pertenecen al podcast ETC, capítulo “¿Por qué ya nada te representa?”.

Domingo, 9 de noviembre de 2025.

*Estudiante avanzado de la carrera de Periodismo – Universidad Nacional de Avellaneda. Ayudante-estudiante de la materia Periodismo y Literatura-UNDAV.

Sumate a la campaña «Colaborá con La Tecl@ Eñe».

La Tecl@ Eñe viene sosteniendo, desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe. Pueden colaborar con $5.000 al mes ó $10.000 al mes. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.

Muchas gracias.

Alias de CBU: Lateclaenerevista