CRÍA CUERVOS – POR HERNÁN SASSI

TENER UN ABRIGO – POR DIEGO TATIÁN

23 mayo, 2025

BALBUCEOS DESDE EL INFIERNO – POR CLAUDIO VÉLIZ

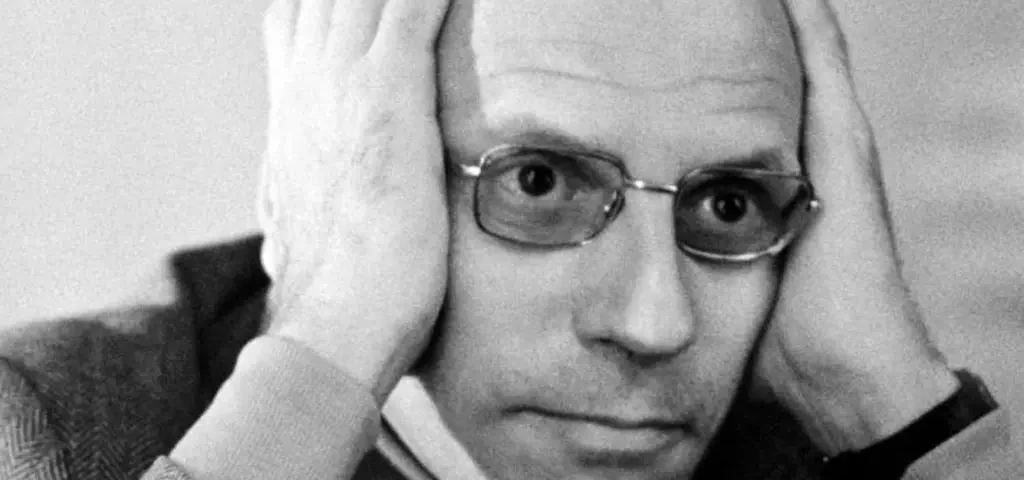

27 mayo, 2025Foucault se sonreiría, pero también tendría algo para decirles a quienes hicieron, de parte de su obra, sostén penoso de la defección en la educación de las futuras generaciones.

Por Hernán Sassi*

(para La Tecl@ Eñe)

I.

Yo no dije que el autor no existía.

“¿Qué es un autor?” (1968) de Michel Foucault

Una macana leve pasaba, no así una grave. No era necesario el cinto ni la cachetada, pero el golpe llegaba a destino. Dolían los días sin tele y sin jugar a la pelota en la calle. “Somos hijos del rigor”, solía decir mamá, que sabía contar días de penitencia y dejar clara la línea que divide lo leve de lo grave.

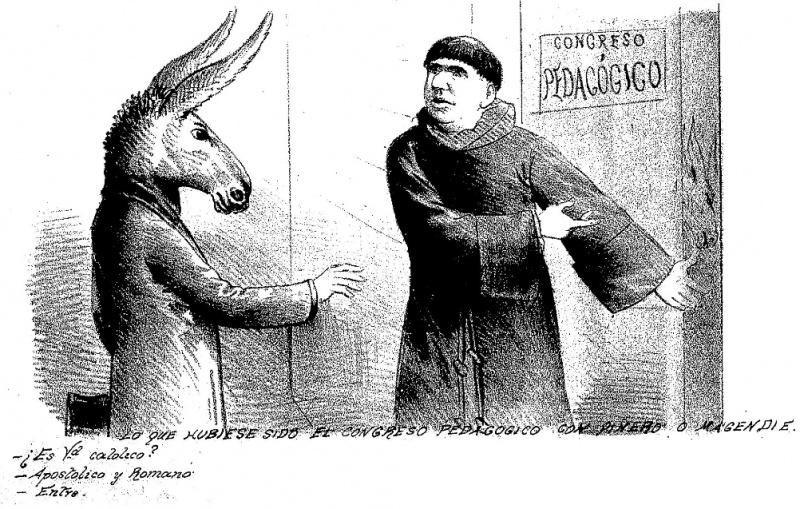

La tradición cuenta que hubo modos brutales de dejar clara la frontera. “Los jóvenes tienen espalda y escuchan cuando se les azota”, se lee en un manuscrito egipcio. “Me habéis golpeado las espaldas y vuestras enseñanzas han penetrado en mis oídos”, asiente un discípulo. Del chancletazo al futuro escriba hasta la regla dada justo en los dedos hechos “montoncito”, el golpe fue aliado del maestro. La escuela de la post-democracia, la nuestra, enseña que no es buen consejo aquello de que “la letra con sangre entra”.

El castigo fue abolido, y el rigor, que vaya a saber por qué es visto como castigo, fue mandado a cuarteles de invierno. En materia de sanción, ya no existen las amonestaciones, y en cuanto a rigor se trata, todo examen tiene su recuperatorio ad infinitum. Así las cosas, desapareció el miedo de un día ya no ver a tus amigos en el colegio como también el de repetir el año.

Temerosa de caer en el punitivismo,[1] la escuela actual no sanciona. Si hay una inconducta grave, basta con firmar actas de convivencia y confiar en que, de incumplir con lo pactado, se firmarán otras con renovados votos de confianza en acuerdos en los que nadie cree ni cumple. Con temor de pecar de rigurosa, la escuela deja que, de no aprender nada luego de un sin fin de oportunidades, el crío pase igual de año. No importa memorizar una tabla o un verso de esa gran poeta, ni saber tan siquiera las tres reglas básicas de acentuación, como tampoco conocer hechos del pasado, y mucho menos, recordar el nombre de un prócer de la patria. Lo que vale es haberlo intentado. Y no está tan mal. Era hora de que la voluntad tuviera premio.

II.

Nadie nace de un repollo. Los giros en la pedagogía tampoco. El teórico en que se apoyan quienes han hecho desaparecer toda sanción, conflicto, y hasta la más mínima dificultad, es Michel Foucault. A diferencia de Arendt y Adorno, de Pasolini y Marx, de Nietzsche y Freud, que trascendieron modas para luego caer en el olvido, el autor de Hermenéutica del sujeto, desde el hipismo hasta hoy, es decir, desde el nacimiento del progresismo hasta su ocaso, es incólume estrella de la intelectualidad y de la escuela post-democrática en particular. Pensador impar, y de los más fecundos de su generación, tuvo la mala suerte de ponerse de moda.

Mc Luhan o Stamateas, Sábato o Cohelo, Baumann o Byung Chul Han, del autor de moda se recuerda, no una obra –que no tiene–, sino el puñado de páginas que cuajan con la época, existencialista, “líquida” o “tóxica”, según corran los vientos. El siglo XX aún no terminó. El tiempo que vivimos sigue siendo en el que Foucault brilló, el del neoliberalismo que ayudó a comprender, ese que enseña, entre otras cosas, a odiar toda autoridad y ley (sobre todo, al Estado), menos la del mercado.

Profesor de lengua o de matemática, licenciada en ciencia política o sociología, master en educación o informática; no importa el camino, todos conducen a una docena de páginas de Vigilar y castigar. Si de El Capital, uno debe zambullirse en la formación originaria y saltearse parágrafos para llegar al fetichismo de la mercancía, nadie se lamentará porque del libro de Foucault, de lo señalado para leer en prácticamente todas las cátedras vigentes, atrás queden el suplicio bajo el régimen del monarca y el castigo (sin suplicio) avalado por un contrato social, porque la atención debe prestarse solamente a la disciplina, apartado en el que el autor explica el pasaje de los tormentos en la economía servil al disciplinamiento de cuerpos en la economía capitalista.

En el hospital, la fábrica, el orfanato y la escuela, los trabajos repetitivos garantizan la obediencia. Al igual que el obrero, en el aula, “el niño debe ejecutar pronto y bien las mismas operaciones”,[2] lo cual supone la incorporación de conductas que vuelvan a niño, y también al obrero, previsibles, y por ende, fácilmente controlables. Pero lo esencial del poder disciplinario no está en una obediencia que funciona sin maestro y patrón a la vista, sino en una normalización, que, mediante el dispositivo de vigilancia y control, se imprime discriminando lo sano de lo enfermo, considérese como tal al criminal, al loco y al inadaptado escolar.

Que incluyamos a pibes y a pibas en las escuelas, cada día con más rótulos (inventados por la neurociencia y otras supersticiones), no nos exime de replicar el dispositivo de subjetivación que distingue a los normales de los anormales. Considerar a este autista, a este otro con retraso madurativo y a esta hiperactiva, y abandonarlos en un aula –por lo general sin maestra integradora–, es algo más que una canallada. Evaluar con miras a que todos y todas logren idénticos objetivos y adquieran las mismas competencias es continuar con la lógica que Foucault describió con preocupación.

Es penoso creerse liberador cuando no se es más que un carcelero. Puede pasarle a cualquier mami y papi, siempre listos para fusilar a docentes por chat. ¿Por qué no a quienes leyeron a Foucault desde los vientos de época que lo pusieron de moda?

III.

Según Francois Cusset, los jóvenes del Mayo Francés tenían más presentes a Marcuse, Lefebvre y Guy Debord que a Deleuze, Lyotard, Foucault y Derrida. Estos últimos, en la década siguiente, al tiempo que entraron en cono de sombra en Francia, se convirtieron en “insoslayables en la universidad estadounidense”.[3] Aunque resulte difícil de creer, aquel foro supo ser muy combativo. Cobijó cientos de huelgas estudiantiles y tomas de casas de estudio, y promovió miles de manifestaciones antiimperialistas, y en favor de la igualdad racial y sexual. Pero en los ´70, la academia norteamericana se volvería tan reaccionaria como la sociedad que en breve iba a elegir a Reagan como presidente.

Por entonces, estos pensadores franceses ingresaron a aquellas academias, particularmente, a los departamentos de literatura. “Literaturizados”, de sus teorías se puso énfasis solo en la naturaleza discursiva de lo social, y así se terminó diluyendo su potencial político, verdaderamente emancipador, o quedó reducido, siendo Foucault el caso más emblemático, a reivindicaciones de minorías.[4] Creer que cambiamos el mundo porque usamos lenguaje “inclusivo” es solo uno de los ecos de aquel triste desembarco.

Antes que norteamericana, nuestra tradición académica es europeizante. Lo dicen nuestras bibliotecas, tanto como las tesis de 400 folios que nadie lee, sobre todo el tribunal que las juzga. Sin embargo, este modo de leer a Foucault “a la americana”, que no es otro que el del progresismo, caló hondo en nuestras universidades, entre ellas, las abocadas a guiar los destinos de la educación. Según esta lectura, el miedo a no pecar de disciplinario hizo que la disciplina sea mancha venenosa y toda autoridad fuera vista como autoritaria.

Es paradójico que quien estudió “las prácticas del yo” termine siendo valuarte de la abominación de toda disciplina, pero así fue. Fruto menos de la pereza intelectual o una simple moda, y de algo más que un malentendido, se extendió la idea de que toda exigencia es coercitiva y toda sanción, punitiva. Al crío no hay que coartarle la libertad de que haga lo que quiera sin que deba rendir cuentas a nadie. De hacerlo, nos advierten los pedagogos foucaultianos expertos en doce páginas de su obra, corremos el riesgo de arruinarle la vida, cuando, en realidad, es justamente actuando de este modo que se la arruinamos.

Al auditorio que en la Sociedad Francesa de Filosofía escuchó su disertación sobre el autor, para que no malinterpretaran sus dichos, Foucault aclaró que él no lo había matado en absoluto. A quienes cambian amonestaciones por actas de buena voluntad, y tienen miedo de corregir y hasta de evaluar para no frustrar estudiantes, bien podría decirles: “Yo nunca dije que la autoridad y la disciplina fueran nocivas. Eso lo dicen ustedes”.[5]

Referencias:

[1] Escrita como respuesta a preocupantes hechos de violencia en las escuelas, en la carta de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires de abril del 2025 se aclara: “No creemos en los caminos del mero punitivismo, ya que castigar no es una forma de educar”. El temor no es nuevo. En el 2003, ante crecientes episodios de violencia en las escuelas, se proponía no “retrotraernos a una política discriminadora de seguridad y de control […] con una visión punitivista”. Carta de la Cátedra UNESCO para la paz de la Universidad de Puerto Rico. Ver: https://unescopaz.uprrp.edu/Documentos/EscritosCatedraUNESCOEduPaz/cartaviolencia.html

[2] Foucault, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Bs. As., Siglo XXI, 1989, pp, 159.

[3] Cusset, F. French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cía. y las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos, Barcelona, Melusina, 2005, pp. 25.

[4] Al respecto, Cusset cita a Descombres, quien “oponía un Foucault anarquista y provocador que lee a los surrealistas, el francés, a un Foucault pensador de las prácticas y moralista político, el estadounidense”. Cusset, F. Op. cit, pp. 282.

[5] El artículo es parte de mi investigación para el libro Mamá, Perón y Sarmiento. Educar en el Apocalipsis zombie.

Lomas de Zamora, 26 de mayo de 2025.

*Prof. y Dr. en Letras, y Mag. en Comunición y Cultura, es docente en profesorados del Conurbano, ensayista y crítico de cine. Publicó Hoteles. Estudio crítico (2007), Cambiemos o la banalidad del bien (2019), La invención de la literatura. Una historia del cine (2021). Estuvo a cargo de El Nuevo Cine murió (2021) y prologó Escritos corsarios de P. P. Pasolini (2022). Su último libro esditado es «P3RRON3. El Corsario».