LA MIRADA DE SETTELA – POR DIEGO TATIÁN

INFANCIAS, DESAFÍOS Y SOLUCIONES PARA SU BIENESTAR – POR CLAUDIO ALTAMIRANO

17 mayo, 2024

PEQUEÑA FÁBULA ESTUDIANTIL – POR MARCELO PERCIA

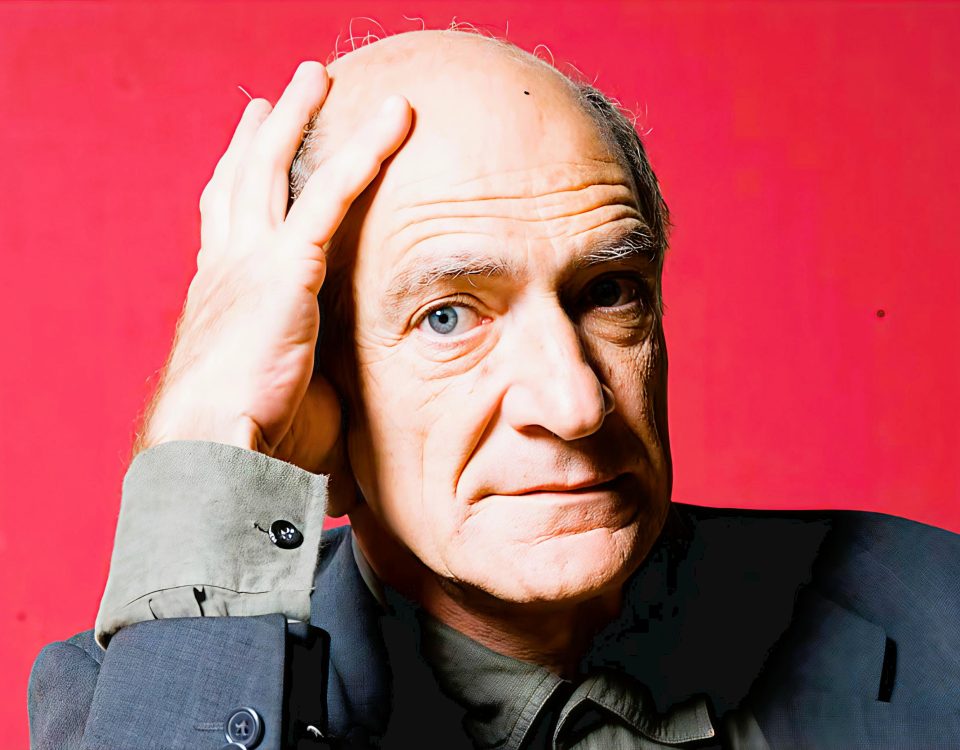

21 mayo, 2024Settela Steinbach y su rostro que fue registrado hace exactamente 80 años, el 19 de mayo de 1944, desde una abertura del tren que la conducirá a Auschwitz. Toda sociedad debe lidiar con el asedio de algo inmemorial, con una violencia suspendida cuyo desencadenamiento cada generación tendrá la tarea de impedir o al menos de nombrar.

Por Diego Tatián*

(para La Tecl@ Eñe)

Tseghasbanutyun (genocidio) / Porájmos (devoración) / Shoá (catástrofe) / Nakbá (desgracia) son las palabras con las que los pueblos armenio, gitano, judío y palestino designan la destrucción de la que fueron objeto en el siglo XX. El armenio, el romaní, el hebreo y el árabe acuñaron estos vocablos precisos para expresar la singularidad de una experiencia histórica que había roto el lenguaje. Por eso no es posible emplearlas para nombrar ninguna otra cosa más que la singularidad que designan, la memoria concreta que conservan. Y sin embargo alojan al mismo tiempo algo inmemorial.

Lo inmemorial es aquello de lo que no es posible establecer un origen, o de lo que el origen se ha perdido y solo podemos conocer por sus avatares. Las memorias que las palabras Tseghasbanutyun, Porájmos, Shoá y Nakbá resguardan son albures de algo despojado de memoria, cuya evocación (por el pensamiento, por la poesía, por el arte, por la conversación especulativa tal vez) resulta sin embargo de fundamental importancia para reducir la violencia de la vida en común -aunque esa evocación de algo que no sabemos bien qué es no sea capaz de producir reparación ni de restablecer la justicia ni de desactivar el negacionismo. En mi opinión, la sola memoria no impide la repetición del daño, pues eso que se repite, prorrumpe e irrumpe una y otra vez, excede lo que el derecho, la política y la cultura de la memoria pueden contener. O tal vez: sólo pueden contener -retrasar, demorar- pero no finalmente evitar. Se trata de la temática paulina -retomada por algunos filósofos italianos como Agamben, Esposito, Cacciari-, del katéchon: trabajo de retener el advenimiento de la desgracia.

La destrucción siempre en ciernes (quizá lo que Maquiavelo llamaba fortuna) suele anticiparse por un régimen de signos, y estar precedida por la antigua -también inmemorial- práctica del estigma que unos seres humanos le infieren a otros. La imposición de una marca en los cuerpos y las almas para su perpetua exposición en el escarnio es, en efecto, de muy vieja data en las culturas. Tal vez tanto como la formación misma de la sociedad. Los leprosos y los apestados no solamente debían llevar colgada una campanilla que advirtiera de su presencia a los otros, sino que además al caminar debían gritar: “¡Impuro!, ¡Impuro!”, anunciándose de ese modo a sí mismos.

La letra escarlata en el pecho de las adúlteras. La incisión de una cruz de hollín en el cuerpo de los armenios. El tatuaje del número de registro en el antebrazo izquierdo de los prisioneros deportados a Auschwitz. El triángulo rosa de los homosexuales. La estrella amarilla de los judíos. La letra Z y el triángulo negro tatuado en el cuerpo de los gitanos. La cabeza rapada de las colaboracionistas. El capotillo, el escapulario, el sambenito (originalmente una túnica o un saco de lana) y otras insignias que debían marcar a los condenados por la Inquisición -los diferentes colores indicaban si habían confesado y entrarían en la hoguera reconciliados con la Iglesia o no- y también a sus allegados, que quedaban igualmente ellos marcados por la infamia y por la marca de la infamia, y a sus descendientes por varias generaciones, pues para ser ejemplificador el sambenito debe eternizar la revelación de la ignominia ad perpetuam rei memoriam…

El auto-señalamiento de la propia deshonra, en la que alguien queda capturado para siempre, revestía una particular dificultad en las brujas. Las brujas sobre todo debían ser marcadas para prevención de las personas de bien por ser difíciles de reconocer, debido a los múltiples artilugios de los que disponen para pasar desapercibidas. Y debido justamente a ello es que, para su detección, eran tan importantes la sospecha, la murmuración incierta, el rumor, el cuchicheo. Importantes y suficientes. El Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas es el libro más iluminador jamás escrito sobre la caza de brujas. Redactado por dos monjes dominicos y publicado en Alemania en 1487, proporciona un protocolo exhaustivo de cómo proceder frente a esta amenaza omnipresente, ubicua. Sin dudas hubiérase utilizado el término “flagelo” de haber existido en ese entonces: la brujería era eso, un “flagelo”.

En la última parte del Malleus… se detallan con minucia los procedimientos para reconocer y destruir a esos vicarios del demonio. Ninguno de los métodos prescindía de la tortura, habida cuenta de la peligrosidad que revestían las hechiceras que eran señaladas como tales por algún detalle, generalmente delatado por la manera de mirar. Un simple rumor de origen impreciso ponía en marcha el mecanismo de inquisición orientado al desenmascaramiento de esos seres dotados de una diabólica habilidad para hacerse pasar por algo diferente de lo que realmente eran. De otro modo nunca serían detectados. Según un temor muy extendido, las brujas embrujan todo lo que se les acerca sin prevenciones. Lo importante no es lo que alguien haya dicho o haya hecho. Lo que cuenta es que alguien sienta o le parezca sentir algo extraño en presencia de una persona cualquiera -aunque tuviera de ella un conocimiento de hace mucho tiempo- que podría ser indicio de estar ante la presencia de una bruja.

Por pequeñas que pudieran ser, las marcas son siempre mucho más extensas en el espacio y largas en el tiempo que los seres que las portan. Se suceden también ellas como avatares de algo que se pierde en el olvido, pero se anuncian en un estado de la lengua pública como una tormenta por ciertos signos en el cielo. Una manera de informar, de debatir, de opinar, de nombrar al adversario político, de suprimir la palabra de los otros, de naturalizar la calumnia, de poner en marcha la máquina de detectar/producir culpables; de perpetuar, en fin, antiguos -quizá atávicos- anhelos sacrificiales que nunca dejaron de estar ahí en espera de condiciones propicias para su desinhibición.

El circunloquio anterior quizá solo busca llegar a una cita de Horacio González referida a ese deseo de sacrificios como como motor secreto en el engranaje de destrucción de personas -que nunca se perpetra como tal sino siempre en nombre del Bien o alguna otra palabra con mayúscula que la justifica y la habilita-: “El odio social es así difícil de definir, pues si es verdaderamente tal, debe escapar a las definiciones. Uno de sus componentes se emparenta con una versión truculenta del pensamiento mágico, pues siempre está en juego un asesinato ritual en las fibras más secretas del sentimiento colectivo. Cuando una sociedad elimina la prueba y la reemplaza por el ‘se dice’, cuando el pensamiento colectivo abandona el beneficio de la duda, dejando liberada la contingencia entre los hechos, para reunirlos de un manotón por su mera contigüidad aleatoria -anulando lo que los separa constantemente en el tiempo y en el espacio-, se produce un predominio instantáneo de una culpabilidad secreta, diseñada por los nigromantes de las corporaciones mediáticas. Y ellas, dueñas del arquetipo con el cual se van ordenando y clasificando las vidas. No es que manipulan. Clasifican, impugnan, tachan, y dejan fuera de juego. Defienden el derecho a tener ciudadanía o quedar expulsado de la Ciudad, ser un expatriado como productor de habla, de signos y atesorador de su propia mortalidad. Una corporación comienza a serlo verdaderamente cuando establece la cuota de muertos reales que le son necesarios a la Maquinaria, y la cuota de muertos civiles que deben embadurnar con su sudor cavernoso, aquel poder invisible”[1].

Toda sociedad debe lidiar con el asedio de algo inmemorial; con una violencia suspendida cuyo desencadenamiento cada generación tendrá la tarea de impedir -o, cuando no es capaz de hacerlo, al menos de nombrar. Y sostener la mirada de esa niña romaní que observa -también a quienes no habíamos nacido aún- desde una abertura del tren que la conducirá a Auschwitz. Se llamaba Settela Steinbach y su rostro fue registrado hace exactamente 80 años, el 19 de mayo de 1944, justo un momento antes de que su madre la llamara por su nombre para que dejara de mirar hacia afuera.

Córdoba, 19 de mayo de 2024.

*El autor es investigador del Conicet y docente de la UNSAM.

[1] Horacio González, Humanismo, impugnación y resistencia. Cuadernos olvidados en viejos pupitres, Colihue, Buenos Aires, 2021, pp. 112-113.

2 Comments

Gracias, Diego Tatiana por elusidar un tema de esa magnitud y muy actual.

Me ayudó leer la nota en espejo con la nota genial de Zaffaroni: política y tecnología para adormecer a una nación. leerlas ambas par seguir intentando sentipensar este loco presente con milei (el energúmeno en mi manera de calificarlo) de presidente de nuestra amado país