Las armas y las letras. El sabio y la tribu – Por Hernán Sassi

¿Y vos qué pensás? – Por Guillermo Korn

3 julio, 2021

El discurso del Sr. Neylas. Notas sobre «El peronismo de Cristina», de Diego Genoud – Por Diego Sztulwark

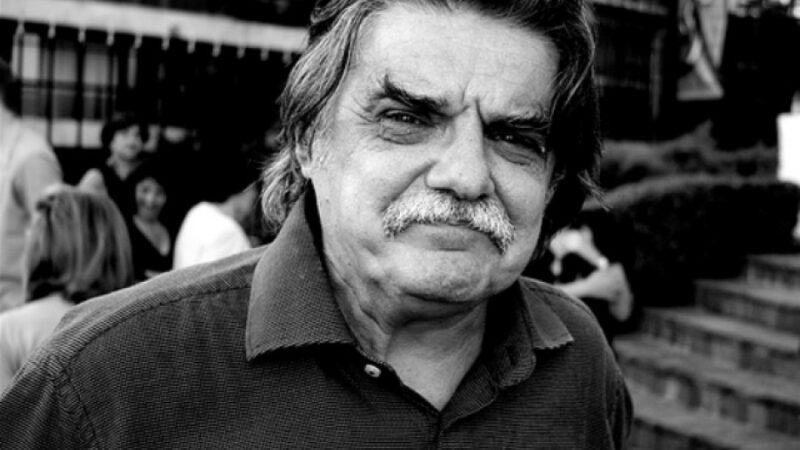

4 julio, 2021Hernán Sassi escribe en este artículo que para quienes pertenecen a la “generación gonzaliana”, no hubo faro o centro del canon. Horacio González no era ni lo uno ni lo otro. Hubo sí, sabio de la tribu, de ahí el corazón aún hecho esponja vieja y el estómago-agujero negro con su partida.

Por Hernán Sassi*

(para La Tecl@ Eñe)

“No en vano eran hijos de sus padres. Lo que se hereda no se roba, dicen”.

Selva Almada, Ladrilleros

Horacio, entre Ovidio y Borges

César y Augusto optaron por las armas. Ovidio y Juvenal por las letras. Pero no todo es un extremo u otro “en la viña del Señor”, también hubo un Virgilio y un Cicerón, que al optar por las segundas, no renunciaron a las primeras.

“Horacio, ¿cómo viviste el golpe del 24 de marzo del 76?”, le preguntan. “Bueno, ese siempre fue un debate entre compañeros que nos preguntamos”, dice, “si la situación bajo la cual vivíamos, que era el dominio de las tres A, de la calle, de los bares… Yo estaba bajo la impresión del secuestro en el bar La Paz del periodista Leopoldo Barraza, que había sido uno de los investigadores del caso Vallese”, redondea. Y concluye diciendo que “en cualquier bar podía venir alguien y levantarte. Y después a las horas aparecer un cuerpo acribillado en las afueras de la ciudad.”

La escena es la que conocemos, pasadas las décadas, ahora con más claridad y espanto. Por entonces, era vivida de modo muy difuso por aquel joven Horacio González, que si bien era alguien “desligado de obligaciones específicas con una organización”, estaba de algún modo implicado por las armas.

Una de las veces que lo metieron en cana fue en tiempos de Lanusse, cuando trabajaba en la Sección Afiliaciones del PAMI. “Se estaba desarrollando un proyecto interesante de medicina social [llevado a cabo por] médicos sanitaristas de izquierda”, cuenta. Él apoyaba ese proceso y acaso su apoyo envolvía algo más. Al menos eso creía la policía que le armó una causa. Lo dicho: estaba implicado, aunque no tomara las armas.

La tensión entre las armas y las letras convivió en él como en Borges, de quien destacaba ese momento en que ese autor al que le dedicó un libro [Borges. Los pueblos bárbaros (2019)], aunque nos cueste creerlo porque terminó siendo un ícono de las letras, estuvo muy cerca de las armas cuando escribió el prólogo al Paso de los libres de Arturo Jauretche. De ese prólogo yrigoyenista que luego prefirió no reeditar, Horacio destacaba la palabra “patriada”, primer fogonazo de la línea inicial [“La patriada (que no se debe confundir con el cuartelazo, prudente operación comercial de éxito seguro) es uno de los pocos rasgos decentes de la odiosa historia de América”, iniciaba Borges].

Sin elegir trágicamente las armas y las letras como Walsh y “Paco”, Horacio, en un gesto de dialéctica en suspenso, se diría, asumía las dificultades de optar por una sin renunciar a la otra. Tomo a su “patriada” áulica y libresca como su “jardín de los senderos que se bifurcan”, una borgeana cohabitación en tensión que lo habitó desde su juventud hasta el último día.

De su patriada áulica destaco dos momentos de los últimos tiempos. El primero, cuando Horacio, que sabía que en toda clase que importa –lo sepan o no sus partícipes–, se tensionan esos dos órdenes, convocó a la Biblioteca Nacional a Ricardo Piglia, ese profesor, crítico y escritor como él, que había definido precisamente los “dos linajes” en Borges con estas palabras: “el de los antepasados militares, los guerreros, los héroes ligados al coraje y a la muerte; y […] los que organizan el linaje literario y el culto a los libros”. Retomando esa tensión muchas veces irresoluble, Horacio apuntaba que, en el caso de aquel hombre que eligió construir su imagen negando toda cercanía con las armas por fuera de la literatura (toda “patriada actual”, para decirlo con el propio Borges), sin embargo, había “algo revolucionario en el umbral [de su escritura]”.

El segundo momento es un ciclo de clases suyo que tituló “Las armas y las letras”. Este ciclo se volvió a difundir el año pasado, el primero de la peste que finalmente se lo llevó. Esas clases (sobre La Comuna de París. La Revolución Rusa. Mayo del 68 y la liberación en el Tercer Mundo, Cosmogonía argentina de los 70) fueron realizadas en la Universidad de General Sarmiento, y eran una patriada, una continuación de las Cátedras Nacionales a las que honró y divulgó, una apuesta por las Universidades Nacionales (y populares, con perdón de la mesa puesta).

De su patriada libresca destaco por supuesto los libros, tanto los cientos de volúmenes editados y difundidos en la Biblioteca Nacional que dirigió, como los suyos, entre los que ahora importa el que es parte de la Colección Puñaladas (que integran libros de Grüner, Blanqui, Calveiro, Ferrer, etc.), ese que le dedica a Ovidio precisamente, alguien que ni siendo obsecuente con el poder de turno –un nene pesado, un tal Augusto– se salvó del alcance de las armas, con las que quiéralo o no, estaba implicado a su pesar. En La crisálida. Metamorfosis y dialéctica (2001) Horacio ilustra bien la lengua mítica en la que vivía –en la que vivimos, agrego, y algunos/as asumimos y otros/as no–, esa que tensiona, teoría y práctica, mito y dialéctica; esa que no alude a ninguna “Corea del Centro” sino a un trágico núcleo de vacilación que nos atraviesa.

Entre las armas y las letras Horacio mostró que, antes que la síntesis que las niegue o deje en el olvido al menos a una (como hizo Borges), importa una articulación entre la una y la otra. Un libro, una charla, una clase, un lugar importante o secundario pero dentro de una institución, pueden también ser un fusil, una apuesta en la patriada, “algo revolucionario en el umbral”.

El perejil y la “generación diezmada”

¡Señor montonero Daniel Scioli, renuncie! ¡Montonero Tinelli, renuncie!! Montonero Cassius Clay, devuelva el título! ¡Re-nun-cien todos! Muy bueno el programa, Arnaldo. […]

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar al montonero Marley y su programa de televisión? La televisión está llena de montoneros. Esos chicos de “Casi ángeles”, ¡todos montoneros! Cris Morena, ¡es “Cris Morena montonera”! Muy bueno el programa. […]

Todo empezó cuando llegaron los montoneros de Queen a la Argentina. ¡Qué bueno que el montonero Mercury murió! Ahora faltan los otros tres. Muy bueno el programa.

“¿Hasta cuándo?”, Diego Capusotto y Pedro Saborido

Fue preso “de manera casual” los días posteriores al golpe. Fueron varios los meses en una celda. Horacio cuenta que, en los interrogatorios le mostraron los clavos Miguelito. Es una escena burlona la que recuerda y transcribe oralmente. El interrogador dice: “Pero, ¡mire lo que es Usted!”, y hace una pausa mirándolo de soslayo y mostrando lo que tiene en la mano, unos clavos enormes. “¡Estos son los clavos Miguelito de verdad, pibe!”, agrega a los gritos.

Esa espada sin cabeza con grado de sargento le dijo: “Pibe, mirá lo que es esto”, y levantó ahora un arma mostrándosela. ¿Vos sabés lo que es esto?”, preguntó. Sin escuchar lo obvio, le confió el apodo: “La tartamuda”, no sin advertirle: “Vos si te animás a correr, corré. Yo no te voy a decir nada. Pero ésta corre más rápido que vos”.

Horacio recuerda ese momento, no en cualquier lugar sino en el Centro Cultural Harolo Conti, un espacio de memoria viva desde esa anomalía llamada kirchnerismo. “Estas pequeñas humillaciones no sería nada si no se ponen dentro de un cuadro más amplio, ¿no? Contado ahora tiene un rasgo de liviandad, pero no lo era para mí en ese momento”, dice. Concluye aquel cuadro tétrico, que su lengua trémula recuerda más con pasos de comedia, diciendo que “pagábamos las consecuencias de, además de ser pelotudos, montoneros y de izquierda, ser pelotudos ignorantes de que se hacía de verdad era otra cosa. Aún me sigo riendo de esa escena absurda”.

Ese remate es horaciano. También lo es el corazón de lo dicho –“corazón empurpurado”, diría su amigo Christian Ferrer, aunque no fuera el suyo el acribillado, por supuesto. González eligió pasar por “perejil” –“un rango de compromiso con un tilde más candoroso”–, lo cual no significa que no haya luchado a su modo; de ahí sus días en prisión y la congoja que ha provocado su partida en quienes aún confiamos en patriadas.

Para Horacio no había opción sino conjunción entre “la pluma y el fusil”, para decirlo con palabras de Claudia Gilman. Ante aquella masacre no había opción. Se elegía, incluso con la omisión de la acción y la palabra, con el exilio interno o en exterior, según se debatió en extenso con la vuelta a la democracia.

Durante años Horacio fue presentado como perteneciente a una estirpe de más largo aliento que ha atravesado las épocas. Me refiero a la del intelectual, esa que se abre con Voltaire y Rousseau, y está apagándose hace unos años, ahora en medio de una peste, ya con la partida de estos “últimos mohicanos” –entre los que está Juan Forn, por supuesto, que murió en la misma semana–, ya con la persistencia esperpéntica de quienes por estos días denuncian un atropello a la democracia en el gobierno de Alberto Fernández; sí, de Alberto Fernández.

Amén de pertenecer a esa estirpe y haber elegido tener “las patas en la fuente” de otras estirpes, como ahora veremos, Horacio fue parte de “la generación diezmada”, como la llamó Néstor Kirchner con justicia en un discurso de intención reparadora.

El “montonero” Horacio González no renunció como pide la ráfaga de infoxicación que tan bien han escenificado Capusotto y Saborido, emblema del cambio de paradigma (de la sociedad de la comunicación al de la información). Con libros, charlas, artículos en medios reconocidos y marginales, en reuniones en asambleas barriales y de sindicato; dentro de instituciones del Estado o fuera de ellas; el perejil dio batalla e invitó a darla.

El sabio y la tribu

“Para nuestros pueblos los ancianos, que fueron durante su vida coherentes con la sabiduría condensada en nuestros relatos, que la reflejaron en sus acciones, esos ancianos son considerados sabios.

La sabiduría está considerada por las acciones válidas y en beneficio de tu pueblo. Por eso escuchar al anciano es escuchar al pueblo”.

Rubén Ifrán

Charlas, textos y clases sobre la Revolución Rusa, las Cátedras Nacionales, la Comuna de París, las montoneras, el Cordobazo, la gesta independentista americana, el 45, la Semana Trágica. Toda llama encendida lo convocaba al soplo –¿no es eso la palabra, alma exhalada?– para que no se apague la memoria, esa antorcha que pasa de mano en mano. Horacio sabía que, antes que arcón, la memoria no es algo que “va de suyo”, sino un acto vivo que se comparte “en la conversa”, como dicen los mapuches.

Nosotros, que aún nos creemos bajados de los barcos –y no de sus bodegas–, que no aceptamos ser fruto de esta tierra que nos parece tan poca cosa, aunque no nos es cotidiana, deberíamos aceptar que la figura que mejor cabe a Horacio es la del sabio de la tribu. Tanto por su estradiana opción por la lengua del mito –antes que por dialéctica y menos por la mortuoria lengua de la academia– cuanto por su habitar el mito –la figura es de Rinesi–, Horacio era un guardador de esos rebaños, los relatos, que sostienen la tribu. Vale aclarar que los mitos son, además de un modo de pensar como él demostrara en charlas, textos y clases, como lo probaron los pueblos originarios, son también los que nos sostienen y no meras ficciones según se nos inculcó desde 1492.

Como tantas ficciones que nos habitan sin saberlo, aceptadas todas a beneficio de inventario –otra vez, por acción u omisión, estamos implicados/as–, aceptamos la figura del intelectual que, ya lejano (torre de marfil), ya cercano (comprometido), hemos repetido como loro y se la estampamos también a él en la frente. Como rezaba el título de una de las tapas del El Ojo Mocho, “Tupí or not Tupí”, esa nuestra la cuestión, nuestra responsabilidad, la de pensarnos como habitantes de esta “América profunda”, y no como loros repetidores de Occidente. Habrá que asumirla algún día. Si es que honramos a los ancianos de la tribu, más temprano que tarde lo haremos.

Tomo un par de ejemplos que valen a modo ilustrativo.

Horacio no era un sabio en sentido occidental, esto es, un erudito. A los eruditos no los despide el sindicato de ladrilleros, ese que integran mayoritariamente inmigrantes absolutamente fuera de la formalidad en la explotación del capitalismo postindustrial, esos “hermanos de esclavitud” de los pobladores de estas tierras previo a 1492, hermanos también de los que salieron de las bodegas allá lejos y hace tiempo. Según me cuenta Darío Capelli, por estos años Horacio daba charlas en el sindicato, lo invitaban a sus congresos, compartía momentos en sus plenarios y presentó libros allí, incluso. Era parte de “la familia ladrillera” y la familia ladrillera lo había adoptado como uno de ellos, según se lo hicieron saber.

A los eruditos, el sindicato de taxistas –rubro, el del taxi y su epifánica o más bien amarga intimidad, al que le dedicó un libro de notas al paso, El arte de viajar en taxi. Aguafuertes pasajeras (2009)– no les rinde un querido homenaje de despedida con estas palabras: “Usted siempre seguirá viajando a nuestro lado. Hasta siempre maestro”.

A los intelectuales no los despiden ladrilleros ni taxistas. Al anciano-sabio de la tribu, a ese que no está por encima de ninguno/a de la tribu, al “guardador de rebaños”, sí.

***

“Partió algo inmenso de este mundo”.

Christian Ferrer ante la muerte de Horacio González

La figura parece una demasía digna de quien supo decir una vez que “su amistad justifica haber vivido”. No lo es si se tiene en cuenta que esa partida implicó, para un arco muy amplio de la cultura argentina, cierto “apagón”, para expresarlo de modo tétrico y con mala poesía. No creo exagerado decir que muchos/as sentimos el desamparo de los jóvenes del `68 ante la muerte de Sartre, ese intelectual que definió nada más ni nada menos que un siglo, según Henri-Lévy.

Pertenezco a una generación que no tuvo que optar entre las armas y las letras, lo cual no implica que no hayamos estado implicados/as en las tensiones implícitas o explícitas que, aunque con variaciones desde el Imperio Romano y 1492 a esta parte, están a ellas anudadas. En tiempos de vidas lisas en que todo contribuye a no optar o a “clavar el visto” frente a aquello que nos debería interpelar, hemos elegido “patriadas actuales”, para decirlo con Borges, algunas de las cuales lo tenían a Horacio como partícipe o promotor.

Sin haber expresado el deseo de ningún “trasbasamiento”, él apostó mucho por la articulación entre generaciones, esa compartimentación en etapas tan ajena a los pueblos originarios, a quienes les importa lo comunitario y ya. No conozco intelectual que haya generado eso con tal fuerza y que se lo haya despedido de este modo, simétrico si se me permite. Para mí no le cabe la figura de un Sócrates, alguien que simplemente lega una lección a sus discípulos. Hay una rima, por supuesto, pero hay algo más.

Para quienes pertenecemos a la “generación gonzaliana”, como Micaela Cuesta calificó con acierto, no hubo faro o centro del canon. No era ni lo uno ni lo otro. No buscó serlo nunca. Tampoco intelectual. Hubo sí, sabio de la tribu, de ahí el corazón aún hecho esponja vieja y el estómago-agujero negro con su partida.

Sin que se lo hubiera propuesto, Horacio hermanó a personas que empezamos a frecuentarnos y hasta tener proyectos juntos gracias a él. Me refiero a personas de esa generación que no tuvo que optar entre las armas y las letras, como ya dije. Habrá quienes aún crean en el mito de la sangre azul y del doble apellido. Por el contrario, él nos daba a entender que estamos hechos de un mismo barro –nadie es mejor que nadie parecía decir cada vez que se acercaba, generoso, a un espacio o cuando te dejaba ser partícipe de otro, siempre en plano de igualdad–, también que de esa mezcla, ladrillo a ladrillo, se construyen las bases sólidas, bien de una patria, bien de un pueblo. Cemento sólido “el Horacio”, concluyo.

Como dijo Liliana, su compañera: “Bueno, muchachos/as, ahora a trabajar”. Diremos nosotros/as con la admirada Selva Almada, “Lo que se hereda no se roba”. A trabajar entonces, ¡y a nuestro lado siempre, compañero!.

Buenos Aires, 3 de julio de 2021.

*Docente de Historia Social Argentina (UNDAV), de cine (FLACSO) y de distintas materias del profesorado de lengua en instituciones del Conurbano. Autor de «Cambiemos o la banalidad del bien» (Red Editorial) y de «La invención de la literatura. Una historia del cine» (en prensa), entre otros libros.