LA HONRA – POR DIEGO TATIÁN

MILEI Y EL MEDIOEVO LIBERTARIO – POR CLAUDIO ALTAMIRANO

14 febrero, 2025

CARA DE LIMÓN – POR CARLOS ROZANSKI

16 febrero, 2025La vida de Lisandro de la Torre alternó entre la naturaleza y la cultura, entre la soledad y el compromiso político, entre su estancia cordobesa de Pinas y el Congreso. La memoria -involuntaria y voluntaria- de esa vida y de tantas otras malogradas por la injuria de la historia, nos provee de un anacronismo crítico en el que inspirar -sin repetir- la acción que se enfrenta al avance de la insignificancia.

Por Diego Tatián*

(para La Tecl@ Eñe)

Cuando en 1937 Lisandro de la Torre leyó su Intermedio filosófico en el Colegio Libre de Estudios Superiores ante dos mil personas, tenía casi setenta años y ya barruntaba el final. La teología -era el núcleo de su conferencia- conduce a la teocracia, y la religión misma, “que debería ser emblema de paz, enciende hogueras”. Con esta constatación concluye el Intermedio filosófico. Al poco tiempo, dicta otra conferencia en el mismo lugar, La cuestión social y los cristianos sociales, y todo hubiera debido terminar allí, de no haber sido porque “un cura” –en realidad no cualquier cura sino uno de los cuadros ideológicos más encumbrados de la iglesia argentina en la primera mitad del siglo XX, Monseñor Franceschi – tuvo la ocurrencia de escribir en la revista Criterio, de la que era director, una provocativa réplica de la conferencia sobre los cristianos sociales. Al azar de esa réplica debemos las mejores páginas de Lisandro de la Torre y de la prosa política en el siglo XX (a su manera un pequeño tratado teológico-político argentino), que fueron agrupadas bajo el título La cuestión social y un cura. Casi con su aliento final, el viejo luchador político se involucra en una discusión sobre el sentido de las Escrituras con una pasión militante, en sí misma incomprensible si no fuera porque descubre allí la batalla de la que dependen todas las demás, la necesidad de una operación política desmitificadora y radical sobre el texto sagrado, capaz de mostrar la adulteración ideológica que lo vacía de su originaria inspiración emancipatoria para volverlo un miserable instrumento de producir obediencia sumisa. Lo que está en juego en esa disputa no era sólo una fundamentación de la libertad de pensar sino también el destino cultural y político de la Argentina, y muestra la colisión de dos ideas de nación.

Tal vez motivada por el tiempo imbécil de desembocadura incierta que arrastra a la Argentina, la relectura de ese debate me llevó a su vez a la biografía de Raúl Larra, Lisandro de la Torre, el solitario de Pinas, a Raúl Larra mismo, y a su proyecto de “indagar el país a través de sus hombres más representativos” -a él le debemos grandes textos sobre Roberto Arlt, Roberto Payró, Jorge Newbery, Leónidas Barletta o el general Mosconi, entre otros. Escrita en 1941, la biografía de Lisandro de la Torre -que acababa de morir por mano propia apenas dos años antes- tiene un capítulo particularmente conmovedor que narra su relación con el paraje de Pinas, en el noroeste de Córdoba, donde en 1908 compró un extenso campo árido que durante muchos años había servido de refugio a montoneras y matreros descendientes de Facundo y el Chacho. Además de monte salvaje, sólo había en su interior una vieja capilla edificada en 1883 y una casona de tejas rojas, semiderruida, junto a una vertiente que era la única fuente de agua en cientos de hectáreas a la redonda.

Desde que tomó posesión efectiva del lugar en 1917, Lisandro construyó aguadas, acueductos y represas para -no obstante, el escepticismo de los lugareños que lo desaconsejaban de intentarlo- transformar la tierra yerma que había elegido como su lugar en el mundo en una zona de cultivo. Cinco años más tarde, la aridez se había convertido en fecundidad: parras, cítricos, higueras, palmeras de dátiles, olivos, sandías, trigo, maíz, alfalfa y hacienda mostraban un milagro del trabajo colectivo -coordinado por el propio De la Torre- de campesinos de la comarca que se disputaban el empleo en la estancia de Pinas por el buen trato y la justicia de su dueño.

El campo yermo parecía haberse transformado en vergel. Hasta que la terrible sequía de 1922 destruyó los cultivos y mató los animales. En pocos meses, Lisandro perdió todo lo que la obra humana y el tiempo habían construido. Cuando parecía que se había ganado, la batalla por el agua resultó finalmente adversa. Pero la derrota no lo hace desistir. Comienza nuevamente, esta vez con un obraje para explotar madera. En 1925 abandona -dice él que definitivamente, aunque no será así- la política y se instala en Pinas con la intención de que sea para siempre. Durante cinco años vive allí alternando el trabajo rural con la lectura y el estudio de la historia de las plantas del lugar. Pero faltaba aún lo peor: el fraude en las elecciones de 1931 que lo llevaban como candidato a Presidente por la alianza del Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista -esa misma alianza proponía en Córdoba a Deodoro Roca como candidato a gobernador y a Gregorio Bermann como candidato a intendente-; el asesinato de su amigo Enzo Bordabehere por una bala que le estaba destinada a él; el obsceno espectáculo de la entrega del país por las clases dominantes, que la historia repite una y otra vez como si nada fuéramos capaces de aprender de ella. Haber perdido Pinas a manos de los banqueros no tenía ya importancia, aunque había amado esa tierra como a ninguna otra cosa.

Un caluroso día de enero de 1939 decidió que no valía la pena seguir. Quizá en ese momento se agolparon por última vez algunas imágenes ya casi desvanecidas: la firmeza del viejo Alem cuando daba órdenes durante la Revolución del Parque; el miedo de sus jóvenes compañeros al tomar la comisaría de Rosario; el relumbrón del sable de Yrigoyen en ese duelo inverosímil cuando moría el siglo (quizá incluso se acarició la cicatriz disimulada por la barba para convencerse de que esa contienda no había sido un sueño); el recuerdo de su querido zaino, muerto en alguna de las impiadosas “secas” que condenaba a los seres y las cosas del campo en ese inhóspito norte serrano. Acaso masticó algún arrepentimiento, como el de haber disparado al aire en el duelo con el canalla de Federico Pinedo, al día siguiente del asesinato de Enzo, cuando el Ministro de Hacienda que sometía el país a los intereses británicos ya había malgastado su disparo tirando a matar sin dar en el blanco. Pero no hubiera servido de nada; esos ruines lamebotas de embajadas siempre van a estar ahí, pensó quizás, si no Pinedo serán otros y habrá que enfrentarse a ellos una y otra vez.

Habrá sentido también que su vida había estado al servicio de algo más grande que él mismo. Y que su muerte lo devolvería a una grandeza, pero distinta (según Larra repite en varias ocasiones, Lisandro era panteísta; lo fue durante su vida y también en el momento de morir). Sentía una inextinguible curiosidad por las cosas de la naturaleza a la que dedicó la mitad de su vida, y quizás gracias a ello aceptaba la adversidad y la destrucción en la naturaleza de las cosas.

Aún se detuvo un momento a pensar en algo que le importaba de verdad. Se preguntó qué era la honra. Se preguntó si iba a morir con ella o la había perdido en los recodos desventurados del tiempo. No estaba seguro de su sentido, sí de su fragilidad. Y de que los duelos no reparan su menoscabo. ¿Basta sentirse honrado para serlo? ¿O darle importancia a la honra es cobrar conciencia de que vivir es indefectiblemente perderla? Se preguntó si está en los hombres mismos mantenerla y vivir conforme a ella. Temió que la canalla política a la que se había opuesto en toda su vida pública se la hubiera arrebatado, que despojarlo de ella hubiera sido la victoria última del “contubernio” y el emblema perfecto de su derrota. No había modo de saberlo. Pero resolvió el problema diciéndose que, finalmente, nadie debe darse tanta importancia. Lo que cuenta es haber vivido para algo más grande que uno mismo, no importa qué sea eso más grande. No estaba seguro de morir con honra, pero sí de haber vivido de ese modo.

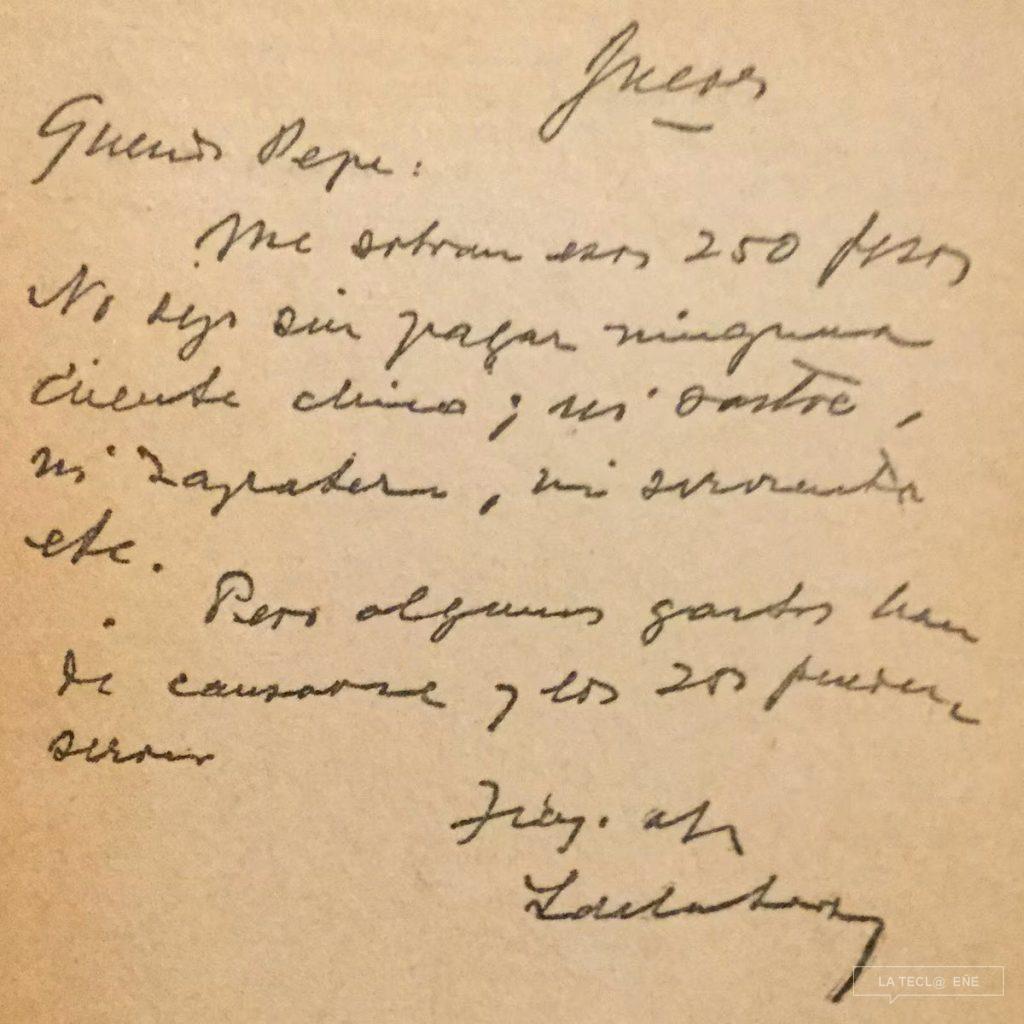

La historia agrega que, aunque tenía prisa, antes de tomar la pistola escribió a mano alzada en una hoja de papel, en cualquier papel, el primero que halló en su mesa de trabajo: “Me sobran unos 250 pesos. No dejo sin pagar ninguna cuenta chica, ni sastre, ni zapatero, ni sombrerero, etcétera. Pero algunos gastos han de causarse y los 250 pesos pueden servir. Adiós. Lisandro de la Torre”.

Córdoba, 15 de febrero de 2025.

*El autor es investigador del Conicet y docente de la UNSAM.

1 Comment

Este destino sudamericano tan nuestro.