Desencuentro – Por Rafael Bielsa

Filtraciones – Por Conrado Yasenza

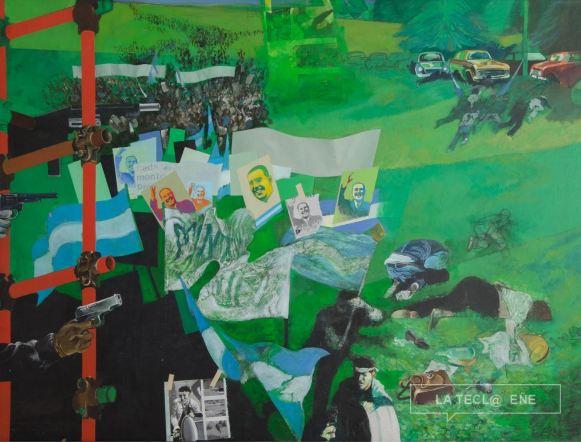

2 septiembre, 2025A la degradación institucional, el servilismo de los festejantes y la conflictividad financiera, deben sumarse nuestras dolencias como sociedad, nuestro desencuentro colectivo.

Por Rafael Bielsa*

(para La Tecl@ Eñe)

Los argentinos derrapamos por sobre una extensión de datos de superficie como dentro de un tren de alta velocidad, sin que nadie se haya ocupado de tasar el número de pasajeros, de allanar la integración logística, o de recurrir a la energía limpia. Información confusa y asolada, con personajes estrafalarios, historias retorcidas y escenarios desmontables.

A veces pensamos con dolor que esto permanecerá así, para siempre. Otras, que la violencia de estos años míseros nos está intoxicando el alma. Como se sabe, lleva siglos pasar del atraso al progreso, pero en un periquete se vuelve al atraso. Y luego deberemos encontrar sentido en la lucha misma, porque el éxito estará más allá de toda esperanza.

Las mentiras hartan y la censura cancela las confidencias; no es lo mismo cerrar la boca que mantenerla cerrada por orden ajena. Ni la falsedad ni el veto son instrumentos aptos para que “la gente de bien” ocupe misas, clases, correos y tribunales, para que párrocos, enseñantes, empleados y abogados comuniquen que el predominio de los liberales libertarios, en lo hondo de la realidad, nos está llevando al Paraíso del mercado, al Empíreo del consumo, al Nirvana del aumento en los ingresos disponibles.

En todo caso, hay una guerra enmascarada, en la que la primera víctima es la verdad, donde los sherpas políticos amalgaman opacidad con oscuridad sabiendo que no son un solo fruto, y en la que, en el desencuentro entre la gente y la política, hasta Dios está lejano, porque “todo es cuento, todo es vil”. Sangramos por dentro en este modelo de explotación de la inquietud, que expulsa del anfiteatro político la indulgencia del razonamiento y la ejemplaridad de la franqueza.

Cuando este tembladeral pase como la tormenta de Santa Rosa, aunque más dañino, ¿nos alcanzará con sólo escuchar el nombre de Argentina, para figurarnos otra vida mejor para la nuestra, sin detonaciones verbales asociadas a las arterias del Estado, ni panegíricos para quienes fugan dólares, exhortaciones para diputados abastecedores de cajas de herramientas para la gobernabilidad, o elegías para los cadáveres contables de quienes fueron agredidos por las hordas redistributivas?

Tan insondable es la vergüenza, tan hondo el despojo, que será una epopeya recordar que la acción nunca es enteramente individual, ni la pasividad completamente colectiva. Escribió el poeta español Luis Cernuda: “… aún va conmigo como una luz ajena / aquel destino niño, / aquellos dulces ojos juveniles, / aquella antigua herida”. No hay que olvidar lo que nos hizo fuertes, aunque haya dolido.

De un día para otro, anarquistas de libre mercado al agua de rosas empezaron a ser trascendentes, traficantes habilísimos para esquivar las situaciones espinosas y pensar interminablemente en tareas triviales, emboscados en la burocracia minarquista donde se inflaron más y más. Crecieron, se multiplicaron, se publicaron libros sobre ellos.

Nuestra más reciente tragedia, escrita con licencia de bufón por algún entretenedor de corte (en lugar de William Shakespeare), y ambientada en Nordelta (en lugar de Dinamarca), además de pasar a la celebridad interesando a los espectadores con fantasmas, venganzas, zafarranchos, trastornos y porcentajes, introdujo el uso de la expresión: “a mí me pone en una situación”.

Es una frase frecuente en el castellano rioplatense, en tono irónico o dramático, dentro de contextos emocionales o sociales, y de situaciones que generan empatía o hilaridad. Una oración simple, con un sujeto elíptico, complemento indirecto, verbo y complemento circunstancial. Expresa que algo genera una circunstancia incómoda, comprometida y emotiva para el hablante.

En el código oral argentino, este tipo de construcción es muy productivo, y «poner» funciona como verbo causativo emocional. En el catálogo político actual, se trata de un exfuncionario a quien no le cerraba “el (sueldo en) blanco”, que se quejaba del monto del salario declarado, a lo que se sumaba el poco margen que le dejaba la Secretaría General de la Presidencia para «manotear» dinero de la caja. O sea, “lo habían puesto en una situación”.

A veces, el destino nacional se vuelve una historia tan veloz como un proyectil, que atraviesa cajones llenos de vida, confines y traiciones. Marco Balzano cuenta cómo era Trieste en 1919, cuando dejó de formar parte del Imperio austrohúngaro, y pasó a manos italianas. Mussolini y los Fascios Italianos de Combate (Fasci Italiani di Combattimento) empezaban a brotar. En su novela Bambino, escribe: una pedrada a los eslovenos, otra a los croatas, otra a los peninsulares antifascistas, cada una expulsaba el miedo y disimulaba el abandono. Es que la violencia es la jerga de quien no puede verbalizar su aflicción.

Luego del incendio en 1920 de la Casa Nacional eslovena de Trieste (el Narodni dom), en el bautismo del escuadrismo organizado, junto con las cenizas del teatro, la biblioteca y el hotel de la comunidad, se habían esfumado las palabras de destino y festejo comunes, y sólo prevalecía ese respeto fariseo que se ofrece al que puede hacer daño. Pasaron 100 años (13 de julio de 2020) hasta que los presidentes de Italia y Eslovenia, Sergio Mattarella y Borut Pahor, realizaron un gesto conjunto de reconciliación frente al edificio, reconociendo el dolor histórico y la necesidad de memoria compartida. Volvieron las palabras.

Aquí y ahora, a la degradación institucional, el servilismo de los festejantes, la ignorancia y falta de aptitud de los funcionarios, la conflictividad financiera, y las peleas domésticas, deben sumarse nuestras dolencias como sociedad, nuestro desencuentro colectivo, la facilidad instintiva con la que deslizamos las penas a otros causantes, la forma en que llenamos las acciones ajenas de horror para justificar nuestras tropelías, nuestros ojos de lince para encontrar chivos expiatorios. En algún criticable sentido, enfermamos lo que éramos para que se eligiera esta enfermedad que vivimos. Sufriremos, y deberemos entender cuando toque, que más importante que la culpa ajena es la responsabilidad propia.

Cátulo Castillo, el poeta que escribió el tango “Desencuentro”, quiso con ternura, y el amor lo devoró de atrás, hasta el riñón. Se rieron de su abrazo y ahí nomás, le hundieron con rencor todo el arpón. Se sabe que cuando una herida permanece abierta por mucho tiempo, se convierte en crónica, y tiene un alto riesgo de infectarse. Luego, acaece la gangrena, que es la muerte del tejido corporal. La amputación tratará de evitar los riesgos de la necrosis, poner una barrera al avance de las bacterias, y sosegar la falla multiorgánica. Hay demasiada herida abierta en nuestra sociedad.

Son algunos de los caminos que tendremos por delante, por los que estamos circulando en el tren de alta velocidad, porque en política hay primeras y segundas muertes. Es nuestra obligación localizar al semejante, evitar los desencuentros y mover el piso del poder. No alcanza con desenmascarar las lógicas de control para lavar la conciencia.

Miércoles, 3 de septiembre de 2025.

*Abogado y escritor.

Seguimos con la campaña «Colaborá con La Tecl@ Eñe».

La Tecl@ Eñe viene sosteniendo desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe.Pueden colaborar con $5.000, $10.000 o $15.000. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.

Alias de CBU: Lateclaenerevista