Ángel para un final. Apuntes sobre la última gira de Silvio Rodríguez – Por Diego Sztulwark

¿El feminismo mata mujeres? – Por Raúl Zaffaroni

23 octubre, 2025Diego Sztulwark asistió al último recital de Silvio Rodríguez en Buenos Aires y escribió estos apuntes sobre el gran trovador cubano, siempre lejos de la perfección y cerca de lo necesario, como las revoluciones. Si el trovador puede seguir maravillando con sus canciones de siempre, escribe Sztulwark, es por su saber sobre la esperanza (el mundo aún no está maduro para ella) y sobre la necedad (un rechazo a las promesas de felicidad que se nos ofrecen). La esperanza y la necedad así entendidas, colocan a Silvio en un lugar distinto, a salvo del oportunismo, de la desilusión y de la decadencia.

Por Diego Sztulwark*

(para La Tecla Eñe)

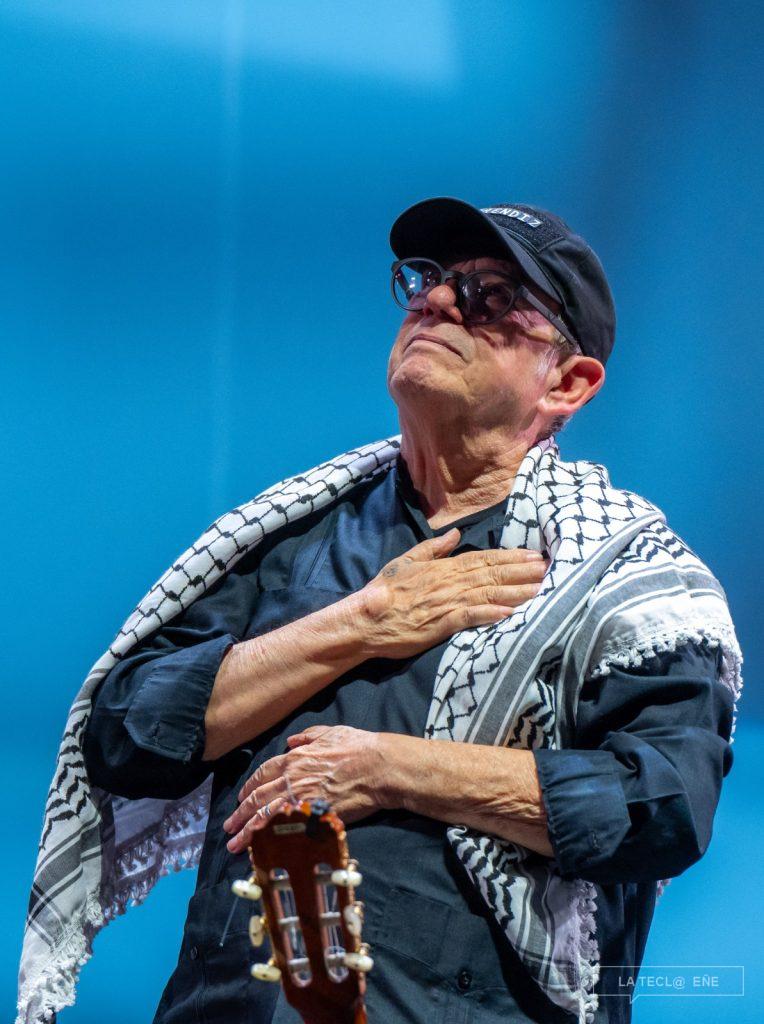

Fotos: Kaloian Santos Cabrera.

Óyeme, tú sabes que yo soy malo para recetas, no creo en las recetas. Que cada cual sea como le dé la gana de ser. Esa es la receta verdadera, esa es la verdad de la vida

Soy más de hacer preguntas que emitir respuestas: ¿pa’ qué sirven las respuestas? Pa’ hacerse nuevas preguntas

Silvio Rodríguez, 21 de octubre de 2025

1. Cuando supe que Silvio Rodríguez iniciaba una gira que pasaba por Buenos Aires tuve una reacción más bien distante. No exactamente indiferente, sino algo perturbadora. Una reacción dirigida a moderar y reprimir un afecto temible al que podríamos llamar “nostalgia de izquierda”. Quiero decir, la tendencia a amar símbolos que nos reconfortan en la medida en que nos recuerdan un tiempo en el que creer en lo que queríamos nos hacía mejores. Esa nostalgia impudorosa, que contrasta con las impotencias políticas del presente, es una dulce cápsula monomaníaca que acompasa una incapacidad de pasar del duelo a la actividad. Si esto puede sucedernos a quienes jamás compusimos canciones revolucionarias –pensé–, cómo le pasará a Silvio. Cómo hará él para sobreponerse a este sentimiento patológico del pasado.

2. Esta hubiera sido mi actitud definitiva si no hubiera reparado en las crónicas e imágenes que publicó el gran fotógrafo cubano Kaloian Santos Cabrera del primer recital de la gira, realizado en la Escalinata de la Universidad de La Habana, en el Vedado, Cuba. De inmediato me llamó la atención la actitud algo esquiva de Silvio ante lo que a todas luces parecía una escena consagratoria. Ya casi octogenario, amado hasta la histeria por caribeñxs de todas las edades, y en presencia del presidente Díaz Canel, se presentó con un gorro oscuro portador de una inscripción epigramática: “aprendiz”.

3. Esa aparente evitación de Silvio capturó mi curiosidad. No pude sino seguir cada vez más de cerca su tour por Santiago, Buenos Aires y Montevideo. Me mantuve al tanto de su comportamiento dentro y fuera del escenario. El gorro y la guitarra siempre juntos, ausencia de pantallas que agiganten su figura en los conciertos, renuencia a dar entrevistas en medios locales (ni siquiera a los amigxs). Observé con interés cómo, si bien se fotografió con las principales figuras políticas del progresismo de cada ciudad que visitó (dos presidentes en ejercicio y una ex presidenta detenida perseguida), se ocupó ante todo de visitar a la familia de Víctor Jara en Chile, el barrio Cuartel V en Moreno, y a Lucia Topolansky en Uruguay. Asombra la serenidad de sus movimientos, de sus palabras. Sorpresa, entonces: el viejo izquierdista no se avergüenza, no hay patetismo en sus gestos. Silvio puede cantar “en este tiempo y en este instante” y “soy feliz porque soy gigante” (Pequeña serenata diurna, 1974) porque puede ser parte de este momento del mundo, llevándose razonablemente bien consigo mismo.

4. ¿Qué hay en su trabajo que pueda ponerlo a salvo de esa nostalgia? Encontré en Kafka una luz para aproximarme a lo que llamaría el pensamiento artístico de Silvio. Un pensamiento sobre el amor en el que coexisten dos actitudes y que podrían parecer excluyentes: “la esperanza” y la “necedad”. En carta a Max Brod, Franz Kafka cita un pasaje de Kierkegaard que dice así: “En cuanto aparece un hombre que trae consigo algo primitivo y, en consecuencia, no dice: ‘hay que tomar el mundo tal cual es’, sino: ‘sea como sea el mundo, yo me quedo con la naturalidad original que no pienso cambiar en aras del bienestar del mundo’; en el mismo instante en que es oída esta palabra comienza a producirse una transformación en toda la existencia. Lo mismo que en la fábula: cuando se pronuncia la palabra y se abren las puertas del castillo encantado desde hacía cien años y todo cobra vida, la existencia se vuelve toda atención. Los ángeles empiezan a tener trabajo y se interesan en ver qué resultará de todo aquello, pues es ésta su ocupación”. (Las marcas en itálica son mías). Basta entonces con que alguien, un necio, se rehúse a adaptar su modo de vida a las exigencias de los tiempos para que el fantasma de la transformación asome y los ángeles, cuasi seres que custodian los posibles, se alboroten.

5. Reparemos en los ángeles (entiendo que se trata de una fuente de inspiración importante para Silvio: el ángel “que pasa”, el “querube” de Rabo de Nubes). Emanuel Taub explica que los ángeles interactúan a la vez con Dios y con los humanos siguiendo ciertas jerarquías burocráticas. Ellos toman parte en la revelación como mensajeros y como traductores, y su ámbito de existencia es el espacio entre lo celeste y lo terrestre. Su función, mediadora, abarca tareas tales como custodiar las puertas del cielo y ser testigos de lo que ocurre en la tierra.

6. En 1934, una década después de la muerte de Kafka, y cuando ya Hitler gobernaba Alemania, Walter Benjamin y su amigo Gershom Scholem mantuvieron una correspondencia sobre la obra del judío-checo. En una carta del 11 de agosto, Benjamin escribe a su amigo: “yo parto de la pequeña y absurda esperanza, así como de las criaturas para las que, por una parte, vale esta esperanza, y en las que, por otra parte, se refleja este absurdo”. Y el 14 de abril de 1938 Benjamin le confiesa a Scholem que ha hecho suya la “formulación kafkiana del imperativo categórico” de la que se ha apropiado: “actúa de tal forma que los ángeles tengan qué hacer”. Extraigo de estas citas de Kafka y Benjamin las siguientes concusiones provisorias: no hay esperanza para nosotros, sino como reflejo que ilumina el rostro de los condenados; los ángeles, por su parte, sólo se interesan por los necios, seres que tienen su propia relación con las cosas. De algún modo, es la necedad la que alborota y señala otro camino.

7. A la luz de estas conclusiones vuelvo a Silvio. En cuanto a la esperanza dice: “Cuando niño yo saque la cuenta/De mi edad por el año 2000/ El 2000 sonaba como puerta abierta/A maravillas que silbaba el porvenir/Pero ahora que se acerca saco en cuenta/Que de nuevo tengo que esperar/Que las maravillas vendrán algo lentas/Porque el mundo tiene aún muy corta edad”. (Venga la esperanza, 1991). En cuanto a la necedad, basta recordar su célebre manifiesto contra el convite imperial al arrepentimiento, “a que no pierda” y a la indefinición ético-política. La necedad se afirma como “necedad de asumir al enemigo” y “de vivir sin tener precio” (El necio, 1994). Si el trovador puede seguir maravillando con sus canciones de siempre es, en buena medida por este saber sobre la esperanza (el mundo aún no está maduro para ella) y sobre la necedad (un rechazo a las promesas de felicidad que se nos ofrecen). Estas actitudes, pienso, colocan Silvio en un lugar distinto, a salvo del oportunismo, de la desilusión y de la decadencia.

8. Hace ya unos años circula un libro magnífico titulado «Melancolía de izquierda». Su autor, el historiador Enzo Traverso, afirma allí que esta melancolía –a diferencia de la nostalgia paralizante– “envuelve una transición” y “una renovación de la izquierda” como “empatía con los vencidos”. Traverso trabaja ligando “imágenes que piensan” una exploración de “un paisaje de la memoria multiforme y a veces contradictoria”. El pasado así evocado, en Traverso, retorna como inspiración para sacudirse el conformismo siniestro que nos atasca y nos fija a un tiempo en el que el enemigo no deja de triunfar.

9. Hace unos años se hizo evidente un potencial expresivo surgido de poderosas anacronías que –al fragor de las circunstancias– crean nuevas alusiones en sus viejos temas. Silvio canta “La ciudad se derrumba y yo cantando” (Te doy una canción, 1970). Cinco décadas después, la misma frase permite iluminar la crisis descomunal de un mundo que no sabe dar respuesta a casi ninguno de sus problemas. Y a una Cuba que ha sobrevivido huérfana a la implosión del socialismo soviético. Para profundizar este ejercicio de anacronía poética basta con volver a leer «Silvio, que levante la mano la guitarra», ese libro extraordinario escrito por los poetas Víctor Casaus y Luis Rogelio Nogueras, cuya primer edición es de 1984.

10. Estas anacronías son posibles porque Silvio nunca fue un intelectual oficialista. Si reparamos en algunas de las letras que compilan Casaus y Nogueras, encontraremos temas como «Playa Girón» y «Debo partirme en dos» (ambas del 1969). La primera, compuesta en un barco pesquero que lo alejó de la isla por un tiempo, ante el malquerer que le profesaban sectores de la autoridad política que tampoco veían bien que la juventud cubana escuchara a los Beatles. La segunda, más explícita, dice: “no voy a repetir ese estribillo/algunos ojos miran con mal brillo/Y estoy temiendo ahora no ser interpretado/casi siempre sucede que se piensa algo malo”. Evidentemente no se es poeta por recitar palabras bellas, sino por el modo en el que esas palabras hacen pasar afectos y aspiran a ventilar una época irrespirable, a escapar de ella. Cinco décadas después de aquellas canciones, Rodríguez canta: “Dijo Guevara el humano/que ningún intelectual/debe ser asalariado/del pensamiento oficial” (Tonada del libre albedrio, 2007). En una entrevista reciente vuelve sobre sus recuerdos de disidencias a propósito de la grabación en Madrid de su gran disco «Al final de este viaje» (1978) con estas palabras: “Canté algunas que estaban medio prohibidas aquí en Cuba. Dije, “Voy a cantar lo que me da la gana”, “Canta lo que tú quieras”. Y gracias a eso salieron algunas canciones”.

11. El día 21 de octubre fui a ver su último concierto en Buenos Aires. No pude conseguir entradas, pero tengo la inmensa suerte de tener una “amiga común”, mi antigua amiga María Santucho, que me hizo ingresar cuando ya parecía imposible lograrlo. ¿Qué ocurrió allí? Mas allá de las promesas que la política argentina vino haciendo sobre la necesidad de “nuevas canciones”, el concierto nos transportó hacia el arroyo límpido y maravilloso de temas extraordinariamente viejos. Acompañado por todo tipo de excelencias acústicas –quizás obstaculizado por empedernidxs nostálgicos de izquierda que cantándole encima impedían que se escuchase la sutileza de alguna variación–, las claves del trance volvieron a ser las de siempre, aquellas singularidades que permiten reconocer a este trovador en cualquier lugar del mundo: el modo suelto de rasguear la guitarra, la cadencia angelical de su lengua caribeña y los versos inspirados –“a tu viejo gobierno de difuntos y flores” (Ojalá, 1969), “una mujer con sombrero/como un cuadro del viejo Chagall/corrompiéndose al centro del miedo/Y yo, que no soy bueno me puse a llorar” (Óleo de una mujer con sombrero, 1970). Sólo que en esta gira –en esto quisiera reparar– Silvio introduce ciertos gestos que renuevan la potencia política de canciones provenientes de –y referidas a– un pasado ya mítico. Eso ocurrió de modo eminente cuando cantó, envuelto en una kufiya o keffiheh (pañuelo palestino), “mi sombra dice que reírse/es ver los llantos, como mi llanto/y me he callado desesperado/y escucho entonces:/la tierra llora. (La era está pariendo un corazón, 1968). El gesto fue más allá cuando recitó un poema del ya citado Nogueras, compuesto en Auschwitz, en el que hablando a los judíos israelíes sobrevivientes del nazismo dice: Pienso en ustedes/y no acierto a comprender/cómo olvidaron tan pronto/el vaho del infierno (Halt, 1979). Y hubo más de esos gestos. El homenaje a sus compañeros de generación (Vicente Feliú, Noel Nicola y Pablo Milanés) junto con la celebración del cumpleaños número 100 años de Celia Cruz (Kaloian, irónico, posteó: “La ovación fue tan grande que los censores debieron escucharla en La Habana. Honrar, honra”), la invitación a cantar al jovencísimo Milo J, y la dedicada interpretación de «Unicornio azul» a Tati Almeida. Gestos que hacen de viejas inspiraciones interpelaciones fuertemente actuales. Un rato antes del concierto, se conoció una entrevista brindada a la revista Rolling Stone titulada “Las revoluciones no son perfectas, pero son necesarias”. Eso mismo podemos decir de Silvio: lejos de la perfección, y cerca de lo necesario. Salí del recital cantando: “Ahora comprendo/Cuál era el ángel/Que entre nosotros pasó/Era el más terrible, el implacable, el más feroz”.

Sábado, 25 de octubre de 2025.

*Investigador y escritor. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de estudio sobre filosofía y política.

Sumate a la campaña «Colaborá con La Tecl@ Eñe».

La Tecl@ Eñe viene sosteniendo desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe. Pueden colaborar con $5.000 al mes ó $10.000 al mes. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.

Alias de CBU: Lateclaenerevista